連続血圧測定装置

RadiaPress RBP−100

光技術と流体力学を駆使した

比較的体動の影響を受けにくい連続血圧測定装置

特許日本:3706853,3706841

特許米国:9653435

特許欧州:1317902

当社開発のバイオセンサーを採用

体動等による脈波ノイズ除去回路・脈波再生回路搭載

測定開始時にオシロメトリック法にて、キャリブレーションを行います

心拍単位の収縮期血圧値・拡張期血圧値・心拍数を安定して測定することが可能です

心拍単位の絶対値血流量から心拍出量及び酸素飽和量の測定をすることが可能です

【図1】は、指尖及び橈骨、耳朶を対象とした血圧測定方法の概要を示す。

赤外光源のLEDとフォトトランジスタ受光部を、指尖及び橈骨、耳朶の皮膚表面にそれぞれ対向させその上から固定帯を巻き、

その透過光量変化を光電容積脈波(以下、容積脈波という)とし、検出する光電脈波センサー。

【図 1】 |

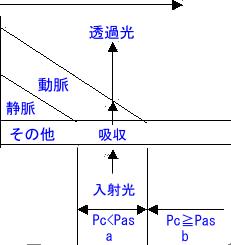

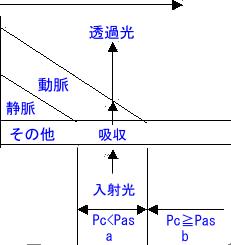

【図2】に示すのは、測定部位(皮膚組織の模式図)を光学的特性の差異より、動脈系、静脈系、その他組織に大別したものである。

所定波長の光を照射すると、各部分で吸収を受けた残りが透過光量となる。この時、固定帯を血管を閉塞させない程度に圧迫し

動脈内圧と、血管内外圧差とが等しくなるように透過光量及び受光量を制御する。

一方で、上腕にカフ帯を巻きオシロメトリック法で測定された基準血圧値と、容積脈波から求めた相対血圧値を比較演算し

収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧を拍動毎に決定する。

センサー固定圧

【図 2】 |

【図3】は、血圧測定を行う工程を示す。

【図 3】 |

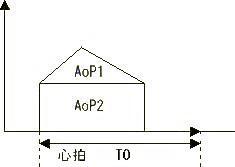

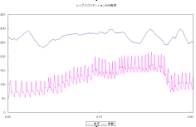

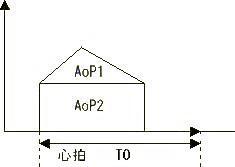

【図4】は、容積脈波から相対血圧を示す。

血圧

【図 4】 |

次に、血圧測定原理及びその測定演算処理について説明する

測定に際してデ−タ処理装置をキャリブレ−ションするための処理手段がなされ。カフ圧、圧脈波の入力がある。

これに基づいて基準となる収縮期血圧値、拡張期血圧値及び心拍数の絶対値が測定される。

基準血圧値はオシロメトリック法によって決定される。続いて基準血圧容積を算出。基準血圧容積は時間を横軸に血圧を縦軸にとり

心拍の周期内における収縮期、拡張期の血圧値によって定まる容積によって決定される。

具体的には【図4】に示すように、基準血圧容積Aoは、横の辺が心拍時間To縦の辺が拡張期血圧Po2によって形成される

長方形の領域と、底辺が心拍時間To高さが収縮期血圧Po1と拡張期血圧Po2の差となって表れる三角形の領域との和から

求められる。

一方、前記圧脈波の測定時間と同期した光電容積脈波(以下光電脈波)の入力に対しては脈波再生回路によって体動処理される

と共に脈波容積を求める。

具体的には心拍時間To内の血流量変化の積分値として脈波容積が求められる。

次に脈波容積と基準血圧値との容積比が乗ぜられて血圧容積が算出される。

続いてデ−タ処理装置にて光電脈波の判定、即ち、光電脈波の波形の周期が許容範囲であるかを判定し体動処理アルゴリズム

を介した後、第1血圧算出工程にて血圧容積に基づき、血圧算出アルゴリズムから血圧値が連続的に求められる。

具体的には、収縮期血圧、拡張期血圧、心拍時間が算出され、これらから基準血圧容積、上部領域容積、下部領域容積が算出

される。

次に前工程で算出された血圧容積における血圧値の最大値、最小値、心拍時間とすると、血圧容積、上部領域容積、

下部領域容積が算出出来る。

ここで血圧容積の上部領域容積と下部領域容積との比率が、基準容積の上部領域容積と下部領域容積との比率と等しいと

仮定すると、心拍当たりの血圧値の最大値、最小値が得られる。

一方光電脈波の置き換え処理工程では、測定された光電脈波の異常波形部分、即ち、許容範囲外にある波形デ−タ部分を

前記標準波形デ−タに置き換え許容範囲外にある波形デ−タ部分の血圧容積を過去の光電脈波の平均容積に置き換え

処理を行う。その後、第2血圧算出工程で血圧値の算出を行う。

以下算出方法について説明する。

カフ圧センサ−及び光電センサ−、体動センサ−により圧脈波、光電脈波を検出し、これらに基づきデ−タ処理装置にて血圧値を

算出する。その後、血管内の圧力変動が公知のアルゴリズムから算出されると共に、血流速度の平均値を算出する。

続いて血流量、心拍出量、心係数を算出する。

更に光電脈波に基づいて公知のアルゴリズムから動脈酸素含量及び混合静脈血酸素和含量を算出すると共に動脈酸素飽和度

を算出する。

以上の測定原理において毎拍ごとの血圧測定が連続的に測定できる。

上へ戻る↑

|

エルゴメータ |

|

|

|

トレッドミル |

| レッグエクステンション |

|

|

| エルゴメータ使用による高運動負荷試験中の観血式血圧計との相関 |

上へ戻る↑

| 65歳男性:全身麻酔下右口底部腫瘍切除術時の観血式血圧計との相関 |

| 男性27名:女性34名 年齢20歳〜80歳 治験時における聴診法との相関 |

| ★ その他応用例として、刺激性試験(温・冷水)・入浴試験・睡眠・リラクゼーション等 |

製品情報に戻る 上へ戻る↑