鉢形城跡・跡地入口附近 石標が立つ

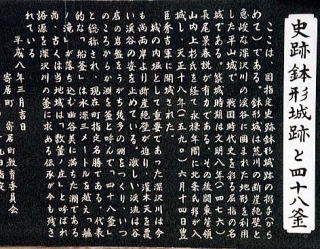

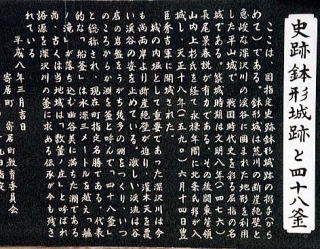

鉢形城跡・説明板

鉢形城跡・四十八釜あるといわれる城の内堀

鉢形城跡・搦め手橋(深沢川)

正喜橋より見た荒川

正喜橋より見た荒川の河床

| 【第4回】・「第2日・平成8年(1996)6月7日(金)曇り」 (参考地図・第20図・第21図・ 第22図・第23図) スタート・6時20分・B・Hブラザー・東武小川町駅前(東武東上線)・埼玉県小川町 昨夜泊ったブラザーBHは、小川町の中心街で前を国道254号が東西に走っている。暫くは国道歩きで北西方向に歩き、飯田交差点で国道と分岐してJR八高線・東武東上線を横断して、原川部落で旧道に入る。 靭負(ゆきえ)部落で東武東上線を越し、更にJR八高線も越して、国道254号と再合流し国道歩きとなる。 木部部落でJR竹沢駅前を通り勝呂部落で小さな兜川を渡り、少々でJR八高線踏切を越してすぐ国道と分岐する。 国道は北へ進路を変へ、巡礼道はJRに沿い西へ歩くが木呂子部落の北外れでJRとも分かれ北の山間の道を歩くと間もなく町境で寄居町に入る。 町境・埼玉県寄居町 寄居町は、秩父山地の北東端部を占める。町内には、弥生時代中期の用土平遺跡・赤浜の古代複合集落 跡・奈良から平安時代の騎馬廃寺跡などが残る。 もと鉢形城の城下町という歴史を背景に、今は農村風景が広がっている。ミカンの栽培は、天正年間北条氏 邦が小田原ミカンを移植したのが始まりという。 町境を過ぎてすぐ、山間の道は大規模県営廃棄物処分場・貯水ダム工事で寸断され、正規の道はどこか分らず仕方なしに工事現場内を通過した。適切な処理をお願いする。 ようやく平地に出て露梨子部落で国道254号を横断し更に鉢形駅手前で再度横断して鉢形部落に入る。駅を越すと町の中心街が続き左手より県道が合流し、荒川に架かる正喜橋を渡るが、その手前左手に鉢形城跡がある。 鉢形城跡・ 荒川の南岸にそそり立つ断崖上に残る平山城の遺構。城の歴史は古く、平安末期頃にはすでに地方豪族の居館が置かれていたという。 源経基の館跡とか、畠山重忠が居を構えたところなど伝承がある。 のち北条氏の北関東経営の拠点となった。城は以後廃城となったが、今も荒川に面した丘陵の最高所に依存する本丸跡をはじめ、笹曲輪・二の丸・三の丸など、土塁と深い堀で固められた城郭跡が現存している。 この城は、司馬遼太郎著”箱根の坂”で北関東経営の基を築いたのは北条早雲と思われる、終末しばしば登場する城である。 |

鉢形城跡・跡地入口附近 石標が立つ |

鉢形城跡・説明板 |

鉢形城跡・四十八釜あるといわれる城の内堀 |

鉢形城跡・搦め手橋(深沢川) |

正喜橋より見た荒川 |

正喜橋より見た荒川の河床 |

| 正喜橋を渡ると寄居町の中心街に入る。JR寄居駅(八高線・秩父鉄道・東武東上線)前交差点を右折して、たまよど駅(東武東上線)踏切を越して桜沢交差点に出る。左手はJR八高線・秩父鉄道、右手は遠く荒川が流れている。 桜沢交差点を北へ向かい、国道254号・140号を、続いてJR八高線・秩父鉄道を横断し、すぐ国道と分岐して左手の旧道に入る。更に北へ向かうと、間もなく町境で、短い町域で花園町に入り、再び寄居町で、すぐ美里町に入る。 町境・埼玉県花園町→寄居町→美里町 美里町は、町の歴史は古く、白石の羽黒山・下児玉の塚本・阿那志の諏訪山などに古墳群が残っている。 北部の北十条には、大化の改新によって実施された、条里制の遺構が残存。駒衣の丘陵上に礎石を残す 駒衣廃寺跡、南東部の猪俣地区は、武蔵七党の一つ、鎌倉時代に付近一帯を統治した猪俣党の発祥地。 美里町に入って、寄居町境界に沿い北へ向うと、交差部に着く、右手はJR八高線・用土駅。左手に向かうと猪俣部落に普門寺がある。少し先が猪俣交差点、南から国道254号が合流する。野中部落を越して天神川に架かる天神橋を越すと中里部落。 なお、天神橋を渡り左手の旧道に入る。 大仏部落で再び国道254号と合流する。 大仏交差点で、国道と交差する県道は北へ延びる、駒衣部落から関越自動車道路・本庄児玉ICまで延びている。 なお駒衣部落には駒衣廃寺跡がある。 広木部落東端で国道254号と分岐して左手の旧道に入り、天王橋(志戸川)を越して町境で再び合流する。なお、広木部落北の沼上部落には地下式平釜跡が、広木部落には万葉集第9巻・20巻に残る小さな湧水のある藤井(さらし井)が、同部落の南には大興寺がある。 国道合流地・町境・埼玉県児玉町 児玉町は、秩父山地の北端にあたる。長沖・高柳・秋山・浅見の古墳群がある。鎌倉初期に起こった武蔵七 党の最強といわれた児玉党の発祥地とされている。 室町時代に山内上杉氏によって築かれた雉岡城の城下に営まれた町屋が、今の児玉市街の起こり。 地場産業として、瓦製造がある。 町境に沿い北へ向う、小山川に架かる見馴川橋を渡り国道254号と分岐して左手の旧道に入る。 本町・新町交差点で再び国道254号と合流する。なお、国道254号は児玉町の市街部を南北に走る。 交差点北側に雉岡城跡がある。 雉岡城跡・ 室町前期山内上杉顕定(1454-1510)、の築城。その後、家慶は松平清宗を城主としたが、清宗は子家清の慶長6年(1601)、三河国吉田へ転封、雉岡城は廃城となった。現在は、児玉高校・町役場となっているが、本丸・二の丸跡・土塁・空掘りなどが残っている。 塙保巳一旧宅は、二の丸跡の高台にある。町出身の江戸中期の国学者。 |

|

普門寺・長い参道と正面本堂 |

雉上岡跡・今は児玉高校・町役場・土塁・空堀が残る |

| 本日の行程はここまで。少し東へ戻りJR児玉駅前(八高線)にある田島屋旅館が宿泊所。 (泊)田島屋旅館・この旅館には、中村光夫・三島由紀夫・吉田健一などが宿泊した。 埼玉県児玉町上町 L=24.4 km 43,300歩 |