橋場部落辺りから見える中央西線と国道19号に架

かる伊奈川大橋・赤いトラス橋

右手の線路越しに国道19号が見え、伊奈川に架かる赤いトラスの橋(伊奈川大橋)を懐かしく見る。

赤い橋は、国道19号のBPとして建設されたもの。

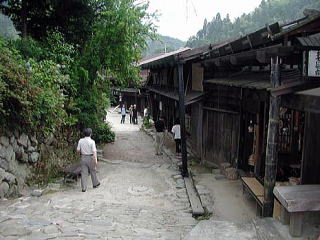

部落の中ほどを、道標に従い左折すると、まもなく岩出観音堂がある。

「岩出観音堂」・大桑村橋場

崖上に懸崖造り観音堂で、今のお堂は文化11年(1813)の建築で、この旧橋の辺りが木曽街道六十九次の栄泉画で有名である。木曽街道六十九次版画の栄泉画 ”伊奈川橋遠景”に描かれているお堂は、馬産地木曽三代馬頭観音として地元の人たちの崇敬を受けている。