トップページへもどる

みなさん、どんな大晦日をお過ごしでしょうか?宮崎医院も年末年始の休診に入りましたが、わたしはハワイや温泉に出かけるわけでもなく、例年のごとく吉良で年越しです。年末年始のお楽しみは、日頃から買い込んで積み上げてある、本、CD、DVDをゆっくりと読み、聴き、観ること。

12月になると、「今年、印象に残った作品ベスト10」なんてかたちで、映画、音楽、文学作品などのリストが、あちらこちらの誌上に発表されます。それにならって、わたしが2003年に購入した音楽CDのなかから、最もすぐれたものを選ぶ、題して「院長ミュージック・アワード2003」(!)を発表してみたいと思います。

栄えある第1回「院長ミュージック・アワード2003」に選出されたのは、Ann Sally(アン・サリー)の「day dream」と「moon dance」です。パチパチパチ(拍手)。この2枚のCDは、今年の4月に別々のレコード会社から同時に発売されたものですが、どちらもポップス、ジャズ、ボサノバというカテゴリーにとらわれずに選ばれた佳曲をカバーしています。特に日本語の歌詞を歌う時の、曇りのない美しい声がすばらしい。ピュアなボイスということでは、わたしの敬愛する大貫妙子の系譜につらなるかたと言ってもよいですが、その歌唱は誰のまねでもない独特のセンスです。

なぜ、このCDを聴いてみようと思ったのか。それは、彼女の経歴に大変興味があったからです。彼女の本名は安

佐里、South Koreaにルーツを持つかたのようです。地元名古屋市で育ち、なんと現役の循環器内科医、つまり心臓病を診るお医者さんなのです。東京の医大に在学中から音楽活動を始めて、ついにプロのシンガーになってしまったのですが、医師の仕事も普通にこなして、現在は米国ニューオリーンズに研究留学中とのこと。(そんな彼女の日常は、ホームページの日記を読むとよくわかります。)

わたしが知っている、医師の資格を持つプロのミュージシャンとしては、急逝したイタリア人指揮者のジュゼッペ・シノーポリや、ジャズピアニストのデニー・ザイトリンがいます。日本では、元フォーククルセダーズのメンバーで、「戦争を知らない子供たち」などの名曲の作者である、北山修が筆頭でしょう(元パール兄弟のさえきけんぞう氏は歯科医ですね)。シノーポリ、ザイトリン、北山は、すべて精神科のお医者さんで、北山氏などは九州大学で精神分析学を教えている教授です。しかし、Ann

Sallyのように、ミュージシャンと医師の仕事を同時併行ですすめながら活躍する内科医は大変めずらしい。

彼女が創造する音楽の内容は、とても医者の余技といったレベルではありません。今後も末永く音楽と医業を両立されて、その美しい声を生かした作品を作り続けてほしいと願っています。今年の年越しは、Ann

Sallyの「星影の小径」でも聴きながら、浮き世の垢を洗い流したい。本年も宮崎医院ホームページと、この「ほぼ週院長日誌」をご愛読くださりありがとうございました。それでは、みなさま、良いお年を。

<「day dream」(左)と「moon dance」(右)、どちらもおすすめ!>

2003年12月22日 「ランキング天国」

大切な彼女と、クリスマス・イブの夜をすごすために、素敵なレストランに予約を入れたい。あなたなら、どうやってそのレストランを選びますか?わたしは新しいお店をさがす時や、評判のお店について知りたい時には、「名古屋レストランガイド」などのレストラン ランキングを参考にしています。ネット以外にも、ぴあが出してる「ランキング グルメ」などの雑誌を覗いて、自分が贔屓にしているお店が、上位にランキングされているかどうかを見るのは楽しいもの。

医療の世界にも、レストラン業界と同様に、「ランキング」の波が押し寄せてきています。これまでは、主に「専門医がすすめる良い病院」とか、「手術数の多い病院ランキング」というように、医療者や医療専門のジャーナリストが病院の良し悪しを評価したものが主流でした。本屋さんに行くと、その手の書籍を集めたコーナーまであり、けっこう売れているようです。わたし自身は、「手術数の多い病院に、必ずしも良い医者が多いわけではない」と思っていることもあって、これまで病院ランキングには無関心でした。それに、このようなランキングに登場するのは、都市部の大学病院や大病院が中心であり、かかりつけ医である個人の診療所のランキング情報まで載せているものは、ほとんどありませんでした。

病院ランキングに冷淡なわたしが注目しているのは、最近オリコン・メディカルが公表した、「患者が決めた!いい病院 ランキング (近畿・東海版)」です。「オリコン」という会社は、音楽市場調査が専門であり、ポピュラー音楽好きのひとなら、「オリコン・チャート、初登場第1位!」などどいう宣伝文句を知っているはずです。そのオリコン・グループが、医療情報提供ビジネスに進出して作ったのが「オリコン・メディカル」という会社。オリコンが音楽の市場調査で長年蓄積したノウハウを駆使して、各種の医療機関を利用した近畿・中部地区在住の患者11万人に対して、インターネットおよび郵送形式のアンケート調査を行って、ランキングのかたちでまとめたものが出版されたのです(関東地区のランキングは、近畿・中部地区に先立ちすでに公表ずみ)。

オリコンのランキングは、患者として実際に受診してみて、「ここはおすすめです」と推薦できる医療機関や医師をあげてもらうという方法なので、個人の開業医と、大学病院などの大病院が、同列に並んで評価されているのが新鮮です。狭い業界ですので、わたし自身が良く知っている医療機関や、医師の名前もたくさん登場しますが、「患者が決めた」ランキングなので、ランキングに賛成できるものと、「なぜ?」と首をひねるものがごちゃまぜになっているのは仕方がないでしょう。また、インターネットが自由に使える若い世代からの回答が多いために、内科の主体となる高齢の患者さんの意見はあまり登場せず、調査対象のかたよりが感じられます。しかし、医療機関の経営者としては、このようなアンケートに対して積極的に回答を寄せる患者さん(顧客?消費者?)の動向を探るうえでは、大変勉強になる本であることは確かです。(連載1年にして、初めて「院長日誌」らしいコメントが書けた!?)

オリコンが発表したグッド・ドクター(東海地区)50位までのランキングで、堂々の第1位に選ばれたのは、静岡市の「あきやま呼吸器クリニック」秋山院長です。このクリニックに来院された患者さんのコメントを拝見すると、「医師に多い偉そうな態度が微塵もない。病院自体も新しく隅々まで掃除が行き届いている」、「新しい治療法などを積極的に教えてくれる」、「先生の人柄が良く、とても丁寧に診察してくれます」という声が寄せられています。うーん、やはり掃除が大切なのか。この調査の項目をもとに、宮崎医院を自己採点してみると、「待ち時間」や、「患者のプライバシーへの配慮」などで「満足度」のポイントが下がるかも。

もちろん、レストラン ランキングで上位の店が、常に快適でおいしいわけではありませんし、ヒット・チャートで上位の曲が自分にとって好ましい音楽であるとは限りません。あくまでも、これらのランキングは、消費者がお店や商品を選択するための目安にすぎないわけです。オリコンの病院ランキングをみてもわかるように、医療の消費者である患者さん自身が、医療機関の評価や格付けを行い、それが直ちにインターネット上で公開される時代に生きる医者は、それを全く無視して仕事をするわけにもいかなくなるでしょう。フランスのレストランでは、名だたるシェフであっても、ミシュランのガイドブックで星を獲得したり、その星の数を維持するために、まさに血のにじむような努力をしているとのこと。医療者も、同じプロフェッショナルとして、その姿勢を見習うべき時が来ているのかもしれませんね。

<残念ながら(?)、どこを探しても「宮崎医院」がランクインしているページはなし>

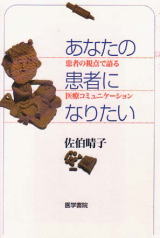

<「次回もこの医師にかかりたい」 患者がこう思うのはどんな時か?> これは、「あなたの患者になりたい: 患者の視点で語る医療コミュニケーション」(医学書院刊)という本の帯に書かれている惹句です。

この本の著者である佐伯晴子さんは、模擬患者(英語ではsimulated/standardized patient, SPと略します)の養成と利用を目的とする「東京SP研究会」の代表者です。最近では、医学部の学生たちは、大学病院で本当の患者さんに接する前に、授業の一環として「医療面接」(もはや「問診」という言葉は過去のものとなり、医者が患者さんとお話する行為を、米国式に「医療面接(メディカル・インタビュー)」と呼ぶ)の実習を行い、患者さんとのコミュニケーションの技術を学ぶことになっています。「模擬患者」とは、この医療面接の実習で、学生に症状を話したり、質問に答えたりする患者役を務める人のことです。

模擬患者は本物の患者さんと同じように、様々な病気の症状を語ったり、演技したりできるように、特別に訓練された人々です。さらに、実習や実技試験の後に、面接を行った医学生に対して、その態度などを評価して相手に伝えることも、模擬患者の重要な仕事です。たとえば、「わたしが話をはじめたのに、そちらからの一方的な質問が続いてしまい、本当に話したいことが話せませんでした」とか、「わたしの話をよく聴いてくださって、本当に心配なことを話すことができました」というような感想を、模擬患者が学生に伝える(「フィードバックする」)ことで、学生は自分の欠点に気がつき、面接やコミュニケーションの能力が向上するというわけですね。

「模擬」ではない、本物の患者さんからのフィードバックも必要なのですが、立場の弱い患者さんが、自分の担当医に対して、その接客態度をダイレクトに批判することは、なかなか勇気がいる行為であり、現実には面と向かって、受け持ち患者さんから文句を言われることは、めったにありません(残念ながら、「陰口」というかたちで耳に入ってくることはありますが・・・)。ですから、われわれ医療者は、佐伯さんのように訓練された模擬患者が、患者さんの視点から語る「思い」を、本物の患者さんたちの「思い」に読みかえて、真摯に受け止めなければいけないでしょう。

この好著を読んでいて、自分がこれまで医者として無意識に使っていた言葉や、何気ない行為が、目の前の患者さんにとっては、戸惑いや不安の材料になっているのだということがわかりました。わたしが驚いて認識を改めた、ひとつの例として、「大きな病気、簡単な検査」と題された章から少し引用してみましょう。

「いままで大きな病気をされたことがありますか?」という問いかけは、医師や看護師が頻繁に発するものであり、わたし自身もよく口にします。佐伯さんは「この時、医療者と患者さんとで病気の大小についてのイメージが一致していることはまずない、といっていいでしょう。大きな病気と言われてもどういう病気が大きくて、どれが小さいのに属するのか、両者で認識が異なるのです。」と語ります。さらに、「大きな病気ではないのだろうけれど、自分としてはつらい、苦しい、痛い、いやな経験になったものがあるかもしれません。そんな時に、大きな病気はしたことがない、の答えで「ずっと健康であった」と受け取られると、自分の人生を軽く扱われたように感じることがあります。医療者は病気の格付で客観的な事実をおさえようとし、患者は経験の格付で主観的な事実を伝えようとしている、そんな両者の思いのすれ違いが、「大きな病気」をめぐって浮き彫りにされてきます。」と続くわけですが、ここまで読んでウーンとうなってしまいました。たしかに、「大きな病気をされたことは?」と問いかけた時に、一瞬「えっ」という表情を浮かべられる患者さんを目にすることがあります。しかし、あの「えっ」という表情の変化のなかに、こんな思いがこめられていようとは思ってもいませんでした。

これ以外にも、「心臓バクバクします?マジっすか?ていうか、患者さんテキには・・・」といった表現を連発する医学生の話や、救急患者の家族を面接しながら、手もとでボールペンを華麗にクルクルと回し続ける新人研修医の話など、示唆に富むエピソードが満載です。わたしが藤田保健衛生大学医学部の教員だったころ、医学部4年生を対象として、医療面接や身体診察術を教える実習のインストラクターを何年間か担当していました。その実習の特別編として、この本の著者である佐伯さんを大学にお招きしたことがあります。実際に模擬患者として、医師役の学生と面接のセッションをやっていただきましたが、「非常にもの静かで、理知的ながら、こころの奥底には熱い想いを秘めた女性」という印象のかたでした。

「目の前の患者さんを受け入れて、関心を持つ。そして受け入れること、関心を持っていることを相手にわかるように示すことが大切です。」 このあたりが、「次回もこの医師にかかりたい」と患者さんが思うようになるためのポイントでしょう。ひとりでも多くのかたが、「あなたの患者になりたい」と思うような、「よき臨床医」になるため、修行の旅は果てしなく続いていくのです。

<帯の裏側には、「医療者は患者と理解しあえるのか?」というフレーズが・・・>

2003年12月3日 「I wish you a merry Christmas !」

これまで、こんなに暖かな師走なんて経験したことがありません。12月になっても、コートをはおって出かける必要などなし。上着を脱ぐと半袖のひとも多い。やはり地球は確実に温暖化の道をたどっているようですね。

いくら暖かくても、12月の声を聞けば、「忘年会」、「年賀状」、「来年のカレンダー」、そして「クリスマス」を無視するわけにはいきません。昨年の暮れは、亡父の喪に服していたこともあり、じみーなツリーを飾っただけの宮崎医院。今年は殺伐とした世相を忘れさせる、なごみの空間を演出すべく待合室を飾ってみました。

<すべて宮崎医院の待合室のどこかにあります。探してみてね。>

これらのクリスマスグッズは代官山にある「クリスマス・カンパニー」というお店がセレクトしたもの。このお店は1年365日、いつでもクリスマスに関する商品が買えるというところで、今年初めて名古屋三越にクリスマスシーズン限定で出店しています。さっそく出かけてみると、外国で手作りされた美しいオーナメントをはじめ、センスの良いものばかりで、みんな欲しくなります。サンタやスノーマン好きのかたは、ぜひのぞいてみてください。

昨今のニュースをながめていると、世界ではクリスマスのプレゼントやケーキどころではない人々もたくさんいるわけで、心が痛みます。わたしはクリスチャンではありませんが、みんながおだやかな気持ちで、クリスマスや新年の休暇を迎えられることを祈ってやみません。

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる