・日 時 平成22年12月4日(土)〜5日(日)

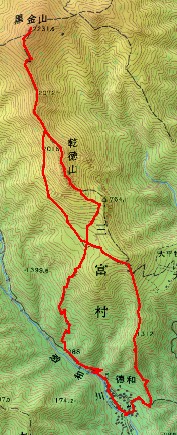

4日 碧南 13:10 = みとみの湯 = 19:30 徳和5日 徳和 6:00 〜 6:25 登山口 〜 7:15 駒止 〜 7:55 国師ガ原 〜 8:25 扇平 〜 9:10 乾徳山 9:25

〜 10:05 笠盛山 〜 10:50 黒金山 〜 11:35 笠盛山 〜 12:05 水ノタル 〜 12:35 休憩

〜 13:00 国師ガ原 〜 13:10 休憩 13:25 〜 13:50 道満山 〜 14:25 徳和 = みとみの湯

= 20:30 碧南

≪行動時間 8時間25分≫

・山行記録

|

12月最初の日曜日は温暖な好天になりそうで、わたぼうは土曜日の午後から自宅を出発する。 前日までそこそこ忙しく、コースの下調べができないままの出発になる。 出発直前になって大平牧場から登ると可也時間短縮できることを知るが、予定どおり徳和からのロングコースを歩くことにする。 積雪が多ければ引返すことを覚悟し、スノーシューは持っていかないことにする。

山梨県は流石に遠く、高速道路を降りる頃はもう真っ暗である。 以前、鶏冠山を登りに来ているので、何となく覚えがある道を走って山間に入っていく。 笛吹の湯に浸かってから、徳和の集落の中心にある登山者用?の駐車場に車を停める。

|

| 国師ガ原からの乾徳山 右手山腹の白く光る場所が扇平 |

翌朝、5時の目覚ましで起き出すが、夜中に何度も目が覚めたせいで頭がスッキリしない。 外は満天の星空で、それだけに放射冷却の冷え込みがきつくなっている。 セーターの上にヤッケまで着込んで、未だ真っ暗の中、ヘッドランプを灯して歩き出す。 当初は堂満尾根を登る予定であったが、時間のことを考えて最短コースの国師ガ原経由で行くことにする。

村外れで道路が未舗装になるが、その手前に駐車場がある。乾徳山往復だけならここまで乗り込めば15分の短縮になる。 十分に明るくなった頃、登山口に到着し、衣類調整のため一旦ザックを降ろす。 周囲の山々は冬枯れこそしているが、雪の気配はまったく無く、わたぼうの心配は杞憂だったようだ。 身体が暖まり、ヤッケとセーターを脱いでから登り道に取り付いていく。

|

| 乾徳山から黒金山 奥秩父には雪が無い |

陽射しが山を越えて届くようになると格段に暖かくなる。天気予報どおりの素晴らしい快晴の空である。 駒止を過ぎると暫くは急なジグザグ道となり、錦晶水の水場に達すれば国師ガ原の一角で平坦になる。 サクサクと霜柱を踏みつけながら歩いていくと、樹林帯から抜け出し、乾徳山のピークが意外と近くに現れる。 な〜んだ、割と近いじゃん。

静かな山旅に当然わたぼうが本日の一番乗りだと確信していると、稜線に人の姿が…。それも何人も居るではないか。 すすき野原の扇平で出会った人に聞けば、皆、大平牧場から登ってきたようだ。

|

| 黒金山への尾根 樹林帯の起伏少ない道 |

乾徳山山頂部にも全く雪は無く、山頂直下の鎖場も難無くクリアすることができる。 でも、雪が付いていたら相当危険になるだろうなぁ…。登り始めて3時間強でわたぼうは乾徳山山頂に到着する。 まあまあのペースで、これなら黒金山を往復しても日暮れまでには下山できそうである。 山頂は展望を遮るものは無く、奥秩父の主稜線は勿論、富士山や南アルプス全山が綺麗に眺められる。

1個目のパンを頬張ってから黒金山に向かう。登ってきた南側と違って山頂の北側には雪が残っており、岩場を慎重に下る。 水ノタルの鞍部から先は道が若干薄めになるが、目印も豊富で迷うようなことはない。 起伏が少なく、変化も乏しい樹林帯の尾根で、坦々と歩くのみである。 朝は無風だったのに西寄りの風が吹き始めて、少し寒くなる。

|

| 黒金山手前の展望地から 富士山と乾徳山(左手前) |

流石に黒金山山頂はわたぼうが本日の一番乗りである。 北側の景色が開け、中腹を無残にも林道で抉られた国師ガ岳が間近に聳えている。 景色が良い所は風当たりも強いため、わたぼうは山頂広場に引っ込んで、本日2個目のパンを頬張る。 時間的には相当余裕があるものの、下山してから愛知県までが遠く、早く帰るに越したことはないため早々に山頂を後にする。

帰り道を急いでいると、次から次へと単独行がやって来る。 日暮れを心配して急いでいるわたぼうであるが、最後の人は水ノタル近くですれ違っており、 他人事ながら日が暮れてしまわないか心配になる。午後になって再び風が止み、展望所では素晴らしい景色を堪能しながら戻る。

|

| 黒金山山頂から国師ガ岳 素晴らしい快晴に恵まれる |

巻き道は本当に巻き道なのか心配になる程急降下していく。 沢状の岩場交じりの下りのため、滑りそうで非常に歩き辛く、神経を使う下りである。 厭らしい下りが終わったところで、わたぼうは心身ともに草臥れ切って一旦休憩を取る。 巻き道が平坦になると荒れた高原ヒュッテが現れ、間もなく国師ガ原の十字路に差し掛かる。

登ってきた道を戻る心算のわたぼうであったが、時間が早いので急に心変わりして堂満尾根を下ることにする。 国師ガ原から堂満尾根に出るには少し登りがあり、 峠に差し掛かったところで富士山の見事なまでの姿がわたぼうを出迎えてくれる。 余りの優美さにわたぼうはザックを降ろし、富士山を正面に休憩を取る。 陽射したっぷりの本当に暖かい日で、冬なのにTシャツ1枚でも過ごせてしまうほどである。

本日3個目のパンを頬張ってから最後の下山に取り掛かる。 途中で大平の林道が横切る堂満尾根をどんどんと下って行くが、登山道には落葉が大量に降り積もり、 足元が良く見えないため結構疲れる。休憩地点から粗1時間で徳和の駐車場に戻って来る。 駐車場は朝と違って登山者の車で満車になっていてビックリである。帰りも笛吹の湯に浸かり、碧南まで一直線に帰って行く。