・日 時 令和3年6月19日(土)〜20日(日)

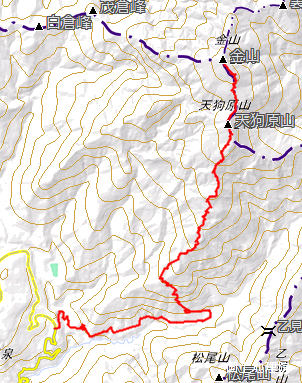

19日 碧南 9:05 = 深山の湯 = 17:05 雨飾高原露天風呂駐車場(車中泊)20日 駐車地 4:25 〜 5:25 登山口(小休止) 〜 6:25 休憩(標高1530m付近) 〜

7:35 休憩(標高1800m付近) 〜 8:45 休憩(標高1930m付近) 〜

9:50 天狗原山(休憩、アイゼン履く) 〜 10:40 金山(休憩) 〜

11:35 天狗原山 11:50 〜 12:00 アイゼン外す 〜 12:55 休憩(標高1880m付近) 〜

13:55 休憩(標高1570m付近) 〜 14:40 登山口 〜 15:35 駐車地 = 深山の湯 =

21:50 碧南

≪登り 6時間15分、下り 4時間45分、行動時間 11時間10分≫

・山行記録

|

天狗原山は信州百名山であるが、その先には天狗原山より高い金山のピークがある。 折角なのでわたぼうは金山にも足を延ばしたいと考えるが、金山まで行くとなると可也のロングコースになる。 そこで、わたぼうは天狗原山の登山口で車中泊し、早朝出発して往復することにする。 土曜日は終日雨の予報であるが、夜半には雨が止む予想になっている。

| 緑濃い登山口 本来ならスタートライン |

わたぼうは暫く茫然自失となるが、冷静に地図を見れば登山口まで歩いて1時間程度である。 わたぼうは登山口まで歩いてでも行く決意をし、雨飾高原露天風呂の駐車場で車中泊にする。 往復で余分に2時間掛かるとなると、明日は天狗原山の往復だけで金山まで行くのは諦めなければならないだろう。 わたぼうはビールを飲んで早めに床に就く。

| 標高1730m付近の稜線上の谷間 少しく雪渓を辿る |

朝飯を食べ、登山準備を進めていると、車が何台か上って来る。 しかし、皆、雨飾山登山口方面へと走り去り、天狗原山を目指すのは今の所わたぼうだけのようだ。 4時半少し前にわたぼうはチェーンゲートを越えて歩き出す。 浅海川に架かる橋に下って行くと、厳重な金属扉のゲートも閉まっている。ここから登山口までは標高差270mの余分な登りだ。

林道は可也傾斜があって、上着を着ているわたぼうは汗ばんでくる。路面状況は悪くなく、何故通行止めになっているのか不思議である。 途中、熊のものと思しき巨大なフンがあり、わたぼうは鈴の音も高く歩いて行く。

| 目印がある小沢への入口 とても登山道には見えず… |

わたぼうは急な登りに備えて、半袖シャツ1枚になって樹林の山道を歩き始める。 急斜面に付けられた登山道は道幅が狭いものの、九十九折れになっていて歩き易い。 1時間弱で尾根上の平坦地に登り着き、わたぼうは給水休憩を取る。 薄日も差し込むようになって、天気は快方に向かいつつあるようだ。西方には多くの残雪を頂いた白馬岳が見える。

登山記録を見ると酷い泥濘んだ道とあったが、ここまでの道の状態は悪くはない。 道は尾根に向けて西側斜面を上がって行くようになり、標高1650m付近から尾根道になる。 と思えば、残雪に埋もれた小谷を横切ったりして、複雑な地形の様だ。 標高1730m付近で再び残雪に埋もれた小谷に降り立つ。登山道のような谷が複雑に分岐して戸惑う所だ。

| そそり立つ標高1949mピーク 草ぼうぼうのザレた急登 |

谷の雪渓を直進した上部に真面な踏み跡らしきものが見えるため、ここは余計に迷い易そうだ。 わたぼうは目印を信用して小沢を行く。小沢は水が勢い良く流れ、落ちた木枝が折り重なって非常に歩き辛い。 途中、踏み抜き要注意の残雪区間があるが、上部は滑り易い急な泥道なって更に歩き辛い。 沢を抜け出しホッとしたところで、次の休憩を取る。

登山記録で酷い道とあったのは、ここのことかと納得のわたぼうである。 続いて道は平坦地形を進むようになり、矢張り残雪が多くて道が分かり難い所が多い。

| 南北に長い天狗原山山頂部 背景は焼山 |

ピークは標高1949m峰と思われ、ぼうぼうに茂った草叢の中を急登する。 兎に角草叢が邪魔で足元が見えず、わたぼうは草を薙ぎ払いながら登って行くため時間を喰ってしまう。 上部では足元がザレた急傾斜のロープ場も登場する。 声がするためわたぼうが振り返ると、草叢の取付きに夫婦らしき登山者が居る。誰も来ないと思っていただけにビックリだ。

ここを過ぎると漸く穏やかな登山道になる。 わたぼうは天狗原山の標高を2000m位と勘違いしていたため後少しで着くと思っていたが、地図を見ると標高が2200mもある。 わたぼうは未だ1時間位掛かりそうだともう1回休憩を取る。 わたぼうは天狗原山に10時までに着けば金山まで足を延ばそうと考えていたが、このペースだと微妙な時間になりそうだ。

| 天狗原山から金山 残雪繋がる稜線は要アイゼン |

最高点には目印が幾つかぶら下がっているだけで、山頂標識はピークの北の端に設置されている。 時間は9時50分と金山往復のリミット時間ぎりぎりである。金山方面を見遣るとほぼ残雪の尾根の様である。 わたぼうは急なアップダウンに備えて、念のため持ってきたアイゼンを履く。 前方に焼山、火打山、妙高山を眺めながら、先ずは急な斜面を下る。

鞍部からは夏道が通る尾根右手の谷の雪渓を登る。振り返ると後続の夫婦連れが天狗原山に立っているのが見える。 最初は尾根伝いに残雪を辿る心算のわたぼうであったが、東側斜面に夏道を見付けてそちらに行く。

| 巨大雪庇の広い金山山頂部 ガス掛かり雷が心配に… |

無事に雪渓を渡り終えると、再び夏道が復活して少し登る。 最後は再度巨大雪庇の残雪帯になり、黄色の山頂標識が立つ金山山頂に到着する。疲れ切ったわたぼうは山頂で大の字になって休息する。 ただ、悪いことに休憩のタイミングで東山麓からガスが吹き上げて来るようになる。 雷のことが心配になったわたぼうは、早めに腰を上げることにする。

天狗原山までの無木地帯で雷に遭遇したくないので、お昼休憩は樹林帯が近い天狗原山に戻ってからにする。 急傾斜の雪渓の横断を避けるため、復路は尾根の残雪伝いに戻ることにする。 しかし、ガスに巻かれてわたぼうは途中で進行方向が分からなくなってしまう。 仕方なくわたぼうは往路の踏み跡に戻り、危険な雪渓を再び横断することになる。

| 最低鞍部から見上げる天狗原山 復路の方が急登できつい |

軽量化のためガス器具を持って来ていないので食事は直ぐに終わり、帰りの長さも考慮してわたぼうは早めに下山することにする。 山頂部の雪渓が終わる所でアイゼンを外し、尾根道を下る。 やや難関の草叢の急斜面を下った所で一旦休憩にする。 ここからは残雪と難関の沢の下りになるが、残雪を横断した先に目印が殆ど無くて右往左往してしまう。

わたぼうは古い登山靴を履いてきたために、雪渓と沢歩きの連続で靴の中が随分と染みて来てしまう。 最後の歩き易い九十九折れ道を下れば、登山口に生還してホッとする。 ただ、帰りも1時間近い林道歩きが待っており、疲れたわたぼうはスピードが上がらずにタラタラと歩く。 先月の釈迦ガ岳に続いて11時間越えの長時間歩行で駐車地に戻って来る。

雨飾荘は新型コロナの影響で日帰り入浴が休止中で、露天風呂の方は東京から来た団体登山者で混み合っているようだ。 わたぼうは往路と同じく道の駅小谷まで下ってから入浴し、天ざる蕎麦で食事を済ます。 食事が済むともう17時15分になっており、帰宅が可也遅くなりそうだ。 わたぼうは早く帰りたくて、途中休憩を1回挟んだだけで帰路に就く。