・日 時 令和5年5月16日(火)〜17日(水)

16日 碧南 13:00 = 清流苑 = 17:50 林道中峰黒川線ゲート手前(標高1580m付近、車中泊)17日 駐車地 4:40 〜 4:50 工事現場小屋(小休止) 〜 5:05 登山口 〜 7:10 笹山(休憩) 〜

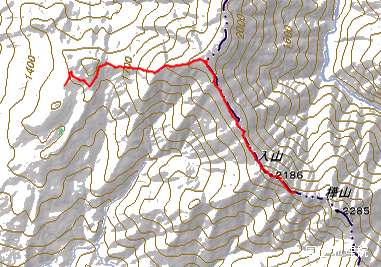

8:30 入山(休憩) 〜 9:35 休憩(標高2165m峰付近) 〜 10:15 入山 10:45 〜

11:50 笹山 12:05 〜 13:10 登山口 〜 13:25 駐車地 = 御大の館 = 屏風山PA =

18:00 碧南

≪登り 約5時間弱、下り 約4時間、行動時間 8時間45分≫

・山行記録

|

藪山に登るのは暑くなり過ぎない5月中に済ませたい。 しかし、今年の5月は週末だけぴったり合わせたように悪天の予報が続いて嫌になってしまう。 業を煮やしたわたぼうは、天気が良くて暑くなるという週半ばに休みを取って登山に出掛けることにする。

| 笹山西尾根の取付き地点 この先で林道は底抜けしている |

わたぼうは火曜日の午後から休みを取って自宅を発つ。予報と違って既に快晴の空模様で南アルプスが一望できる。 松川清流苑で入浴と軽食を済ませ、小渋川沿いの県道を大鹿村に向かう。 小渋川沿いの県道は新たに二つの長いトンネルが開通して以前より随分と走り易くなっている。 大鹿村中心部からは林道中峰黒川線をどんどんと上って行く。

青いケシの中村農園を過ぎると林道ゲートが現れ、わたぼうはなるべく平坦地を求めてゲートから200m程離れた場所に車を止める。 わたぼうはここで大きなミスに気付く。何とアルコールを買ってくることを失念していたのだ…。

| 笹山西尾根の前半は急斜面 ピンクテープが豊富にある |

翌日は4時前に起床して十分に明るくなった頃に歩き出す。 昨夜良く眠れなかったこともあって、調子が悪くて林道歩きで息が上がる。 ゲートを越えて行くと、林道工事の現場事務所があって、わたぼうは有難くトイレを使わせていただく。 そこから間もなく笹山西尾根の取付き点で、わたぼうはダニ除けスプレーを下半身に降り掛けてから尾根に取付く。

か細いながら尾根には踏み跡があり、それよりも最近と思われるピンクテープがふんだんにあって迷いそうにない。 尾根は直ぐに急斜面の直登になり、一旦緩んだかと思うと更に厳しい急斜面の直登になる。

| 笹山西尾根の後半は笹原 漸く山頂が見えて来る |

笹丈は膝下程度で歩くのに支障は無いが、落枝が多くて結構歩き辛い。 急斜面になると踏み跡が不明瞭になって、皆思い思いの場所を登っている様だ。 やっとの思いで急斜面をクリアすると標高1950mの尾根鞍部に出る。 下りでは不明瞭な尾根に右折するポイントで、わたぼうは確りと目印を付けておく。笹丈は膝程度になるが、明瞭な鹿道がある。

笹原で見通しが良く、雪を纏った荒川、赤石、聖といった南アルプス南部のジャイアント達が並んでいるのが見える。 暫くすると左手から再びピンクテープが合流する。 途中、酷い倒木帯が現れ、わたぼうはピンクテープに従って右側から巻いて行く。

| 明るい笹山の三角点 入山へは画像奥に向かう |

笹山山頂まで遅まきながらぶっ続けに歩いて来たため、わたぼうは給水休憩を確りと取る。 笹山山頂からは白根三山や塩見岳が至近の距離にあってどでかい。ただ、この時期にしては残雪が非常に少ないように感じる。 山頂の北側直下には小さな避難小屋が立っているのが見える。 わたぼうは暫し休憩してから、入山に向けて笹原を適当に歩き出す。

入山までは笹原ばかりかと思っていたら最初のうちは樹林も多い。引き続きピンクテープがわたぼうを導いて行く。 鹿道を辿って歩いて行くと、遠方の笹原に居た鹿の群れがわたぼうの姿を見付けてゆっくりと立ち去る。

| 稜線上から入山(中央右)と 樺山(中央左)、左遠方は塩見岳 |

時間は掛かったが入山までは特に難関もなく到着し、わたぼうはホッと一息入れる。 さて、いよいよ樺山へと向かうが、稜線縦走路は一段階踏み跡が薄くなる。 灌木の藪漕ぎも随所にあり、また巻き道探しもあって進行速度が目に見えて遅くなる。 樹林帯のため自分の位置が特定できず、偶に樺山が眺められるピークに立ってはその遠さに嫌気が差す。

ふと気が付くと、樺山に向けて南下している筈なのに背中側から日が差している。 わたぼうは不審に思いながらも、暫く歩いてから休憩を取る。 ここでスマホを取り出してGPSで自分の位置を確認すると、未だ中間点の標高2165m峰の近くである。

| 入山直下から笹山方面 気持ちの良い笹原の稜線 |

先程の休憩から30分程歩いた所でわたぼうは再びGPSを見てみる。 すると信じられないことに、わたぼうは入山の直下に居るではないか。ガーン!。 わたぼうは何時の間にか稜線を反転して元の入山方面に戻って来てしまったのだ。 何処で如何迷ったのか分からないが、背中側から日が差していることに気が付いたところで早く確認すれば良かった…。

わたぼうは気が抜けて、入山山頂でどっぷりと休憩する。 もう一度樺山にトライするのは、鈍足のわたぼうには時間的に無理だろう。 何処まで行ったのか分からないが、標高2165m峰直下で休憩した時はもう戻りかけていたので、もう少し先まで行った筈である。

| 稜線上から樺山を望む 直後に道迷いしたようだ |

わたぼうは重い足を引き摺って笹山へと戻って行く。 途中、鹿の角を何本か拾うが、一番立派なものをザックに括りつけて持って帰る。 お昼休憩に笹山山頂でパンを食べてから、元来た尾根を下って行く。帰りは往きに付けた目印もあって至極順調に林道に戻って来る。 樺山を往復できれば15時頃の下山予定が、13時半前には駐車地に戻ってしまう。

林道を下って再び清流苑に入浴しに行くが、清流苑は水曜日休業で閉まっている。 わたぼうはスマホで近くの日帰り温泉を検索し、座光寺スマートインターの近くに御大の湯を見付けて無事に入浴を済ます。 早い夕食に何時ものように屏風山PAに立ち寄ると、店の人に完全に覚えられていて挨拶されてしまう。 とんかつセットで打ち上げして帰路に就く。

P.S. 6月28日に樺山にリベンジ登頂しました。