|

| 登窯広場 展示工房館 |

| |

|

| |

所 在 地 |

愛知県常滑市栄町6-145 |

|

アクセス |

名鉄常滑線「常滑駅」下車 徒歩10分 |

|

開館時間 |

10:00〜16:00 入館無料 |

|

休 館 日 |

水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始 |

|

電 話 |

0569-35-0292 |

|

|

|

|

| |

常滑市・展示工房館のHPには以下の注意書きが掲載されています。  |

|

|

やきもの散歩道は細く入り組んでおり、車では通れない場所がございます。

また、展示工房館専用駐車場はございませんので、お車でお越しの際は

「やきもの散歩道駐車場」(全日300円)か、「陶磁器会館駐車場」

(平日無料・土日祝500円)をご利用ください。最寄りの駐車場は

「やきもの散歩道駐車場」ですが、5分少々歩いていただくことになります。

道順等、遠慮なくおたずねください。

|

|

|

|

|

??陶芸大学の卒業制作の大きな “ めざし ”

1メートルくらいの作品を4匹置いてありますが

土で造って焼いているとは思えないようにリアルです |

|

|

|

|

|

|

| 登り窯広場 |

| |

|

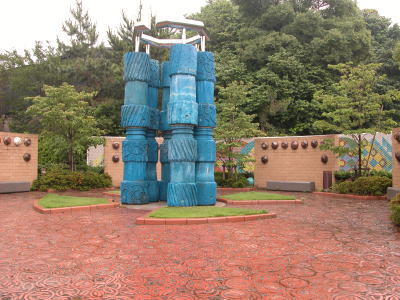

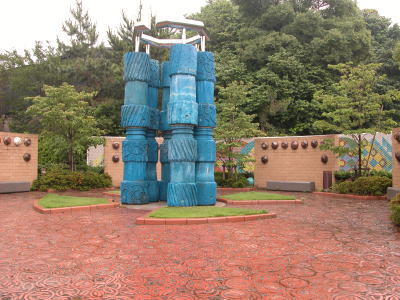

| 時空 柴田正明・作 |

| |

|

|

|

|

小さな四角錐のタイルで、ぎっしり埋められた壁画。

タイルの色を変えているので見る方向で違う模様が

浮かび上がります。タイルって焼き物・・・実感です! |

| |

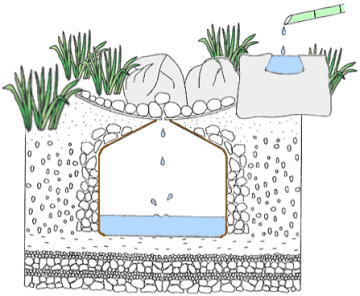

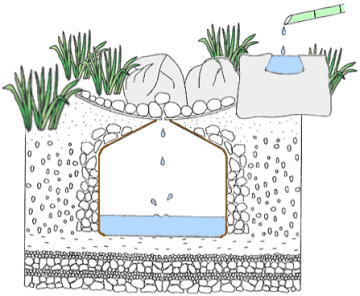

| 水琴窟 |

|

|

|

瀧田家の水琴窟は、この甕を作った陶芸家の作品です。

(高さ約60cm)

(↑の甕は”ほたる子”の店内で撮った商品です) |

| |

|

水琴窟(すいきんくつ)

地中に埋めた甕の中で水滴が水面を打って、その音が反響して

素晴らしい音を奏でます。

文化文政のころ、作庭家で茶人の小堀遠州が18歳の時、

手水の下に穴を掘り、使った水が簀子を通って下の穴に落ちるように

工夫した洞水門が始まりだと言われています。その音色は、

土中に甕を埋めて僅かな水滴がかもしだす反響音が、鈴がなっている

ようにすずやかな音色で、神秘的な響きは、私たちの心にやすらぎを

もたらしてくれます。古き良き時代の自然のうつろいとともに、

四季を愛でた粋人の姿が目にうかぶようですね。

|

|

|

|

| 国指定重要有形民族文化財 登 窯(陶栄窯) |

| |

|

| 登窯広場から見る登り窯 |

|

常滑の登窯は江戸時代、天保5年(1834)に鯉江方寿の父、方救が真焼け物を

効率よく生産する為に導入したのが始まりといわれています。

江戸期の主流であった鉄砲窯(大窯)では、真焼け物を効率よく生産することが

難しいため登窯の導入は画期的な出来事でした。

この陶栄窯は明治20年に建築願いが愛知県知事に出されており、

その頃に築かれた窯であることがわかりました。

当初の窯は、薪や松葉で窯を焚いていましたが、明治30年代の後半になると

第一室目の焼成に石炭が使われるようになり、折衷式と呼ばれる登窯

が常滑では一般的になってきました。

陶栄窯も、その頃に折衷式登窯になったと推定されます。

従って現在残っている窯は、明治末期の姿をとどめていることになります。

約20度の傾斜地に八つの焼成室を連ねた陶栄窯は、

全長22M、最大9.6M、最大天井高3.1Mと大型の登窯の部類に属しますが

明治末期の常滑では、このような登窯が60基ほどもあったと記録されています。

その後、常滑では石炭窯が一般的となり登窯の数は急速に減り現在ではこの陶栄窯が

残るだけとなりました。そして、この窯も昭和49年1月の窯出しを最後に操業を

停止し昭和57年に重要有形民族文化財として指定され保存されることになりました。

(案内板より) |

|

| |

| 陶栄窯の平面図 |

|

| 陶栄窯の断面図 |

|

|

| |

|

| 右側の仮納屋 |

|

|

出入口

ここから製品をエゴロ等に入れて窯詰をする。そして窯詰が終わるとダンマ(築窯に用いるレンガの一種)で出入口をふさぐが、この時出入口の一部に焚き口を設けておく。第一室に於いて石炭を焚くが、第二室以降はこの両側に設けられた焚き口から1.8m位のコワ(丸太から角材をとる時にでる端切)を室のミゾ部へ投入れて燃焼させる。松葉の場合は小束にしてサスマタを用い中央部へ投入れた燃焼した。第一室で焚かれた焔は、一度天井に上がって、ついで障子にそって床まで下がり、穴を通じて第二室の「アゼ」(床面左下の穴)へ吹き上がるようになっている。室の天井や壁面は、長い間の使用により、自然釉がかかり、あたかも鍾乳洞の如くに見えます。

(案内板より) |

|

|

|

焚き口

当初の登窯は薪材や松葉を燃料としていましたが、明治後半には需要も増え、薪材や松葉が不足気味になり、これに代わる燃料として石炭が用いられるようになりました。しかし、石炭窯を築造するには多額の資本を要するため、在来の登窯を利用し、石炭を使い燃料費の節約を計ろうとしました。この改良は第一室の焚き口(ホクボ)を従来の一つから数個の焚き口に分け、それぞれにロストルをつけ石炭の燃料を容易にしたものであり、これにより第一室の焼成を石炭、第二室以降の焼成を薪材や松葉によって焼成する、いわゆる折衷室に改良されました。第一室では約4昼夜全室を焚き終わるのに11日位かかりました。

(案内板より) |

|

|

| 左側の仮納屋 |

|

| 大きな陶栄窯の外側にたくさん置かれています。 |

|

|

現在は四方から見学できるように整備されていて、窯の裏側に

周ると煙突が10本立ち並んでいるトンネル群を見ることができます。

これらの煙突は、両側に行くに従って次第に高くなっています。

これは通気性を利用して、窯の隅々まできれいに焼けるように

考えられたものだそうです。 |

|

陶栄窯のエントツ群 |

|

| |

|

|