ぶらぶらになっている先にビックリ箱のごとく重りになるものをつけてはいけません。重りがスプリングの自重を無視できるほど重ければ、それはそれでバスレフのモデルになります。また、こういうぼよぼよのスプリングは横にはじきたくなるのが常ですが、頭の中であえて上下にだけ揺らしてください。

ぶらぶらになっている先にビックリ箱のごとく重りになるものをつけてはいけません。重りがスプリングの自重を無視できるほど重ければ、それはそれでバスレフのモデルになります。また、こういうぼよぼよのスプリングは横にはじきたくなるのが常ですが、頭の中であえて上下にだけ揺らしてください。共鳴管の物理学

・・・と大きく出ましたが、結局私の安易な考えは所詮安易な考えで、実際は一筋縄では行かないことが分かりました。まあ、よしとして下さい。数学も物理学も真っ平という向きは、5)まで飛んで、EXCEL上のいい加減シミュレータで遊んでやってください。

1)片端固定のスプリングの共振

片端固定スプリングの共振⇔片開管の共振⇔ユニットつき共鳴管、のアナロジーを順に説明するためのまず第一段階を説明します。

片端固定スプリング、とは文字通り受け取っていただければよいのですが、マンガで書くと、図1の姿になります。

図1

ぶらぶらになっている先にビックリ箱のごとく重りになるものをつけてはいけません。重りがスプリングの自重を無視できるほど重ければ、それはそれでバスレフのモデルになります。また、こういうぼよぼよのスプリングは横にはじきたくなるのが常ですが、頭の中であえて上下にだけ揺らしてください。

ぶらぶらになっている先にビックリ箱のごとく重りになるものをつけてはいけません。重りがスプリングの自重を無視できるほど重ければ、それはそれでバスレフのモデルになります。また、こういうぼよぼよのスプリングは横にはじきたくなるのが常ですが、頭の中であえて上下にだけ揺らしてください。

重りをつけないスプリングだけ、というこころは、スプリング自体がバネ性と質量を両方、それも1点に集中しておらず、全長に分布する形で持っている、というところにあります。電気屋の言葉でいうと「分布定数系」です。

質量を無視したバネと質点とをつないだ系は「集中定数系」になり、運動方程式は常微分方程式になります。バネと質点を複数つらねれば、質点の数だけの変数=自由度を持つ常微分方程式になり、普通のバスレフのインピーダンスの谷が一つ、ダブルバスレフなら二つ、というのと対応します。

その質量が分布するとなると無限自由度の微分方程式(!)、といってしまうとまるで解けそうに聞こえないのですが、一様分布ですから結局むしろ簡単な偏微分方程式の一つ、波動方程式に収まります。スプリングの単位長さの質量を m (単位はkg/mになります)、スプリングの単位長さあたりのバネ性(というとよくわかりませんね、無次元量である”歪み”に対する反力を表すので単位は N =ニュートン= になります)を k として解くと、(過程をお見せしても、分かっている人にも不慣れな人にも、それぞれ「見るまでもない」ことになると思うので省略して)、スプリング上の各点の元々あるべき場所からの変位 y は、座標 x と時刻 t とを変数として、

y = G (x - ct) + H (x + ct)

と書けます。 G と H は任意関数、c は ( k / m )^0.5 という定数、即ち音速です。日本語で言うと、前進波(第1項)と後進波(第2項)の重ねあわせであれば、その大きさも周波数も位相もなんでもいいけれど、ただし音速だけは守ってくださいね、ということになります。まだ一般的過ぎるので、

y = A sin ( B ( x - ct) + C ) + D sin ( B ( x + ct) + E)

と書いてしまいましょう。大文字のA から E までは任意定数です。本来、この形にかけるサイン波は全部自由に重ね合わせていいのを、周波数だけは限定した場合の前進波と後退波の任意の形として書いてみた、ということです。

これに両端の条件が加わります。この境界条件がつくまで、偏微分方程式というのは一般につかみ所が無いものなのです。まず自由端の条件は少しピンと来にくいのですが、自由なのですから、外側から押されることも引っ張られることも無いのですから、自由端では局部的な伸びも縮みも無い、ということができます。自由端自体は大きく動くとしても、いつもお隣さんと一緒に動いている、というのは、δy/δx = 0 と表現できます。図で一番下側になる自由端を x = 0 の位置と置くと

AB cos ( B ( 0 -ct ) + C ) + DB cos ( B ( 0 + ct ) + E ) = 0

が t によらず成立しなければなりませんので、A = 0 も B = 0 も嫌だとなると(波が無いのと同じですから)、

D = -A, E = -C となり、

y = A sin ( B ( x -ct ) + C ) - A sin ( B ( x + ct ) - C )

という形しか許されなくなります。これが自由端の境界条件、です。加法定理を使って整理すると、

y = 2A cos (Bx) sin (C - Bct) ・・・・・・a)

となります(頭の2は無意味な定数ということになりますので、省略していいです)。スプリングの長さを L とすると、固定端では常に y = 0 ですから、

A cos ( BL) sin ( C - Bct) = 0

が、t によらず成立しなければなりませんから、BL = (2n + 1)(π/2) (nは整数)を満足するBしか許されなくなります。波の波長λ・・・x を変化された結果sinの中が2πだけ変化するような長さ・・・は2π/Bですから、

(2π/λ) L = (2n+1)(π/2)

λ = 4L/(2n+1)

これが共鳴管の議論でおなじみの「奇数倍」の元です。n = 0 とおけばこれが最低次、あるいは基本周波数、ということになり、「スプリング長の4倍を波長とする波およびその振動数の奇数倍振動数の波だけが片端固定スプリングに定在波として存在できる」、ということになります。

*念のためですが、スプリングがこういう形にしか変形しえないと言っているわけではありません。スプリングの各所をつまんで引っ張れば、思い通りの形にすることは当然出来ます。ここで解いたのは、固定端以外外力を与えるものが無い条件で定在できる波を求めたに過ぎません。定在波と共振、深い縁はありますが、別のことを指している言葉です。

さて、この変形の様子を図示してみましょう。

ただのスプリングだったのが外枠付きになったのは、片開管と同じというイメージを刷り込もうという陰謀です。一番左が自由状態で静止しているスプリングです。2番目と3番目が、基本周波数が定在している状態です。

ただのスプリングだったのが外枠付きになったのは、片開管と同じというイメージを刷り込もうという陰謀です。一番左が自由状態で静止しているスプリングです。2番目と3番目が、基本周波数が定在している状態です。

図で分かりにくいと思いますが、一様に伸び縮みしているのではなく、変形が一番大きいのが固定端部分、変形はしていないけれど変位が大きいのが自由端部分、です。(従って一様に縮めた状態を初期状態としてスプリングに振動させても、基本周波数だけの振動を得ることは出来ません。)

これが見て分かりにくいのは「縦波」であるからで、変位量yをxに対して直角に書くと非常に分かりやすくなります。これが曲線、早い話がsinカーブの一部です。こうすると圧倒的に見やすいし書きやすいのですが、縦波というイメージを忘れないでいただきたく、バネの絵を書いた次第です。

図の右2つが、3倍周波数の振動状態を表しています。横に引いた点線が「節」の部分、変形最大で変位は0になるところです。この「節」と固定端との間は両端固定のスプリングと全く同じ状態、「節」と自由端の間も片端固定のスプリングと全く同じ状態、です。

2)片端固定のスプリングの固定端での強制振動

さて、ここで、第1図の固定端を強制的に上下振動させてみましょう。既出の式a)を若干書き直します。

y = A cos (2πx/λ) sin (θ - 2πct/λ) ・・・・・・b)

λは波長、初期位相(あまり出番は無いのですが)をθと書き直して、大分振動の式らしくなってきました。ここで、 x = L の位置で強制振動を起こさせるとします。もっというと、強制振動の結果、式b)のような、x = 0 の点で片振幅 A の振動が起きるような強制振動の条件を逆算しますと、

y = A cos (2πL/λ) sin (θ - 2πct/λ)

これが何を意味するかと言いますと、Lが波長λの1/4の奇数倍にあたるような場合、つまり振動の「腹」である自由端から計算して「節」にあたるところにLの位置が来た場合、Lの位置での変位は許されない、ということになります。あえてその位置で強制振動させようものなら、自由端での振幅は無限大、x = L の点での強制振動させまいという反力も無限大、になってしまいます!。

実際には、自然は真空だけでなく無限大も嫌うものであり、空気との摩擦抵抗他もろもろの理由で、節の位置が強制振動位置から微妙にずれるので、完全に変位が出来なくなることはありませんが、それでも最小限の強制振動の振幅で、自由端を含む「腹」位置で非常に大きな振幅を生み出すことができます。これがバネの共振です。この時強制振動させまいという反力も最大になります。

ここで強制駆動力の求め方を示しておきましょう・・・読み飛ばして頂いても構いません。スプリングの土台が前進する際に、前方のスプリングが縮んで反力を出す、それに負けじと強制駆動する場合を考えます。前方のスプリングが縮んでいる状態とは、土台から遠い部分ほど変位 y が小さいことを意味します。この”歪み”は -δy/δx と表されますので、この”歪み”を生み出す強制駆動力 F は

F= - k・δy/δx (x=0)

と表されます。さらに後の便宜のためにもう少し書き換えましょう。前進波 G(x - ct)については、δG/δt = - c・δG/δx、後退波 H(x + ct)については、δH/δt = c・δH/δx ですので、F=k / c・δ(H - G)/δt となります。一方、土台の速度 V は、V = δH/δt + δG/δt (x=0) とならなければなりません。波動の複素数表現を用いると(飛躍して申し訳ないですが、適当な書物をあたって下さい)、

F=jω k / c・(H - G)、V= jω(H + G)

なので、F=Zt・Vと表される複素機械インピーダンス Zt は、Zt= k / c・(H - G)/(H + G) と表されます。自由端での反射の条件で決まる、前進波 H と、後退波 G との関係から、強制振動の起こしにくさの指標 Zt を得ることが出来ます。

片端固定、片端自由のバネなど実用性はありませんが、実用的な片端固定片端強制振動の形で使われる、たとえば内燃機関の弁バネにとって、バネの共振=サージングは死活問題です。その発生周波数はエンジンの回転数よりはるかに高いのですが、強制振動を作るのがカム(ツインカム、のカムです)の輪郭であり、その曲線が不用意な高周波成分を含むと、ある回転数で弁バネの共振周波数のどれかにヒットしてしまいます。そうなると、もともと限界設計になっている弁バネが局所的に想定以上の伸び縮みをすることになり、あっというまに疲労破壊してしまいます。そうならないように、バネ・カム両方が慎重に設計されています。(でもレッドゾーン以上は保証されていませんよ!)

一方、x = L の位置が「腹」にあたる場合、即ち、Lが波長λの1/4の偶数倍にあたるような場合、Lの位置でも片振幅Aだけ変位させないといけなくなります。そのかわり、反力は0です。何の事は無い、「腹」ですから、力を与えずとも自由端と同じように振動は維持されます。実際には摩擦抵抗その他で失われるエネルギを補給するための力は必要になりますが、振幅は最大、反力は最小、ということになります。

強制駆動位置で与えた振幅と、自由端での振幅を比較した増幅率は

1 / cos (2πL/λ)

になります。「奇数倍」では無限大倍の共振、「偶数倍」では増幅率1、です。

このように、強制振動の振幅を一定に与えるという問題ならば簡単なのですが、スピーカーユニット+管の場合は、入力電圧一定(定電圧駆動)という条件なので、あれやこれや入ってくることが後で分かります・・・分かりました。 (^_^;;

3)片端固定のスプリングと両端自由のスプリング

両端自由のスプリングなど全く実用性は無いのですが、両開管のモデルになるので持ち出します。

もはや、縦波を表現する努力はあきらめますが、頭の中では是非持ち続けてください。

もはや、縦波を表現する努力はあきらめますが、頭の中では是非持ち続けてください。

左から3つが片端固定スプリング=片開管の共振で、基本周波数、3倍振動、5倍振動まで書いています。右二つが両端自由スプリング=両開管の共振で、基本振動と2倍振動です。

下段には似て非なる絵を書いています。振動を絵に描くのには、振幅で書くのが直感的ですが、縦波の場合はむしろ誤解の元かもしれない、というわけで、こと音の場合には、圧力振幅で書く場合も多くなります。これが下段になります。バネのばあいでいうと、局所局所のバネ力の推移、ということになります。書き方は表裏ですが、同じ物理現象を表現しているわけです。

4)スプリングモデルと気柱/共鳴管とのアナロジー

ここまでスプリングモデルで説明してきましたが、これが気柱振動、あるいは、共鳴管と、どこまで類似しているのか、違うのか、を説明します。

左が片端固定のスプリングです。単純に言うと、固定端と、中間と、自由端と、から出来ています。固定端は文字通り動かないところ、中間は波動方程式に従う範囲、自由端は局所変形0のところ、です。

左が片端固定のスプリングです。単純に言うと、固定端と、中間と、自由端と、から出来ています。固定端は文字通り動かないところ、中間は波動方程式に従う範囲、自由端は局所変形0のところ、です。

右が片開口管です。閉端と、中間と、開端と、から出来ています。この両者の比較で言うと、まず、固定端と閉端とは同じと見ていいです。

中間部分では、スプリングの変形が1次元に限られるのに対し、気柱では3次元的に分布し、壁面近くの空気は壁面に張り付いています。空間1次元の波動方程式を適用しようとしているわけですから、壁面張り付き組がいるのは拙いのですが、大筋において問題無しとしてしまうのです。スプリングの場合でも摩擦でのロスがあります。これをまとめて適当に減衰率としてしまうことが出来ます。結局、気柱内の空気振動は平面波であるとして、壁面のロスは別途織り込むわけです。それ自身が比較的大きな質量をもつスプリングと周りの空気との摩擦の影響は相対的に小さくなるのに対し、気柱での壁面摩擦は比較的大きくなりますが、あまり本質に関わる話ではありません。

自由端と開端は違うといえば随分違います。なにせ「気柱の共振」を外から認識するのは開端から出てくる「音」の形であり、前進波に乗って進んできたエネルギを100%後退波として反射して外部には一切放出しないはずの「自由端」と同じである筈がありません。とはいえ、これまた余り本質的ではないのです。開端での反射率は100%ではなくとも、かなり高く、単純なモデル化としては、開端=自由端、で問題ありません。

問題は、強制振動の場合です。スプリングの強制振動は一番左の状態です。中間部分と自由端には変化が無く、固定端だった部分を強制振動させるわけです。

問題は、強制振動の場合です。スプリングの強制振動は一番左の状態です。中間部分と自由端には変化が無く、固定端だった部分を強制振動させるわけです。

これをそのまま共鳴管にすると左から2番目になります。下手な絵ですが、スピーカーユニットをそのまま管につけたと思ってください。

これで、スピーカーの振動板直前から開端まで平面波になれば、同じモデルを適用していいのですが・・・・・

スピーカーユニットには一般にエッジがあってその外にフレームがあり、そのフレームで箱なり管なりに固定されるので、振動板の径ぴったりの管にそのままつながる、ということは、エッジレスのユニットを用いて余程工夫しないと実現できません。エッジレスであっても、縁の部分の空気の流れが乱れるのは避けられませんが。

一番右のように太い管にユニットがつく場合、開端で反射した後退波はユニットでも反射しますが、その周囲でも反射するわけです。この両者の折り合いがつけば、比較的平面波に近い状態が維持されます。

「奇数倍共振」の条件はこの折り合いがつくわけです。というのは、奇数倍共振でユニットの振幅が抑えられる条件は即ち固定端に近づく条件であり、ユニットでの反射と周囲との反射の状況が一致します。

「偶数倍」はややこしいことになります。スプリングモデルでは、強制振動端が擬似自由端になるはずなのに、太い管では、ユニット周囲はあくまでも固定端の反射条件になるのです。これでは平面波の条件はくずれてしまい、スプリングモデルの適用は出来なくなります。右から2番目のように無理に細くして、平面波の条件が維持できるものかどうか。むしろ気流抵抗が大きくなるので、違うことを考える必要がありそうです。

5)スプリングモデルのシミュレーション

というわけで、平面波の保証がはっきりしませんが、平面波になったら、という条件で、シミュレーションをやってみました。計算に用いたEXCELファイル imp_simu.xls を添えます。何かと参考にさせていただいたのは、Katsuraのスピーカー設計ですが、どこをとっても katsura さんのシミュレータの足元にも及ばない分、多少とも素人分かりする・・・かな???。複素数計算をEXCELでやらせると、自分の頭がついていきませんので、実数部と虚数部を別々のCELに入れて計算しました(ので、EXCEL標準設定のままで開けます)。素人の直観に訴えるべく、縦軸・横軸ともlogではなくリニアで表しています。

モデルとしては、上の図の一番左であり、かつ、左から2番目である、という状態を想定しました。加振源?としては実験でも使ったFE103のつもりです。

| 振動系質量 | : 2.8g |

| 機械的制動 | : 0.7N・s/m |

| f0 | : 90Hz |

| 力係数 | : 5N/A |

| 直流抵抗 | : 6Ω |

機械的制動と力係数は、裸のf0でのインピーダンスが40Ω強というのと、Q0=0.35というカタログ値に近くなるよう適当に入れました。直流抵抗は、公称インピーダンス8Ωのユニットではこんなものらしいです。5でも6でも余り違ってきません。以下はKatsuraのスピーカー設計より無断引用です・・・・

Qms = wM/Rms

Qes = wM/real(A^2 / Zes) = wM/(A^2 * Res / |Zes|^2) -> wM/(A^2

/ Res)

Qts = 1/(1/Qms + 1/Qes) = wM/(Rms + A^2 / Res)

Qms: 機械系の尖鋭度。

Qes: 電気系の尖鋭度。

Qts: 上2つの合計

M: 振動系の質量

w: 共振角周波数。

Res:

ボイスコイルの直流抵抗。ユニットから見た、アンプとネットワークのインピーダンスも加算する。

Rms: 振動系の機械的な抵抗。

A: 力係数。コイルに流れる電流1アンペアあたりで、振動系に何ニュートンの力がかかるかを示す。

・・・・引用ここまで。ワークシートのパラメータ入力欄の下に、入れたパラメータに対応するQ値が出るようになっています。

この加振源につけるスプリングとして、長さ2m、直径10cmの管相当の単位長さあたり密度と単位長さあたりバネ定数を与えました・・・音速を空中音速にあわせました。開口端反射を100%と置くと解きようがないので、識者には叱られそうですが、一律反射率90%と置きました(これが85でも95でも余り違ってきません)。この時点で、(開口部の空気の速度)/(振動板速度)が、42.5Hzの奇数倍周波数で19倍、42.5Hzの偶数倍周波数で1倍、というのが、管太さ及び加振側の条件に関係なく決まります(音速340m/s、管長さ2mの場合)。

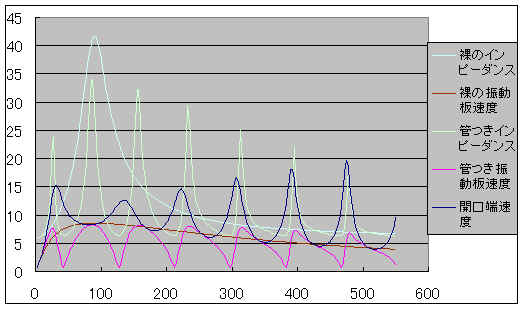

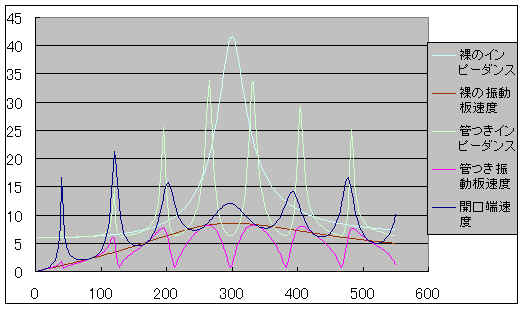

その計算結果がこれです。

直径10cm×2mの管の場合↓

裸のインピーダンスはこうなるように定数を決めたので、大体もっともらしくできています。これと管の条件を合わせて考慮して、管つきのインピーダンスを求めたのですが・・・・うーむ、単純な仮定のままでも十分ややこしい曲線が得られてしまいました。

| ・ | 高周波側に向かって、電気インピーダンスの谷のすぐ脇に山が来るのは、実験結果通りになっています。(白状しますが、こうなるのは平面波が崩れるせいだと信じていました)。 |

| ・ | 開口端速度のピークはほぼインピーダンスの谷に一致し、これは管共鳴周波数即ち42.5Hzの奇数倍と一致します。 |

| ・ | 42.5Hzの偶数倍周波数では、開口端速度が振動板速度に一致し、ほぼ振動板速度の極小値に近いのですが、インピーダンスとしては山でも谷でもありません。 |

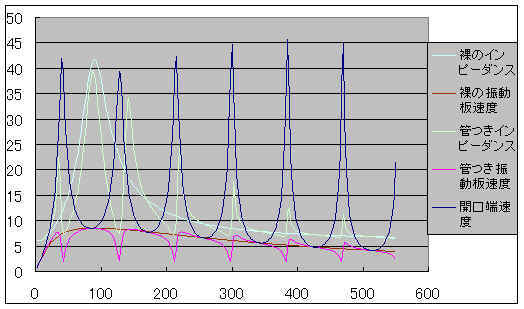

それならば、と、「偶数倍」がインピーダンスの山と一致した、細い管もやってみたのですが・・・

直径5cm×2mの管の場合↓

インピーダンスの谷のすぐ脇に山が来る傾向はむしろ強調されてしまいました。実験で細い管で山と谷が離れたのは、このシミュレーションでは考慮していない気流抵抗が効いたのかしら、とでも思うほかはありません。インピーダンスの谷の部分でも、管の負荷が軽いので、振動板はそこそこ振れることが出来るので、開口端振幅で見ると、倍率が物を言って鋭く大きなピークになる、という様子が読み取れます。

逆にうんと太い管ではどうなるか、というと・・・

直径20cm×2mの管の場合

インピーダンスの山と谷は分離しましたが、開口端振幅大となるのは、振動板振幅大すなわちインピーダンスの山、ということになりました。インピーダンスの谷の方が振動の倍率としては大きくても、とにかく振動板が振れないことには始まらない、ということのようです。これに相当する実機を作ってはいませんが、質量2.8gの振動板で、直径20cmの管に平面波を起こせるのか?という別の疑問に行き当たります。平面波なればこそ、「奇数倍」で振動板の動きをほぼ完全に抑え込むことになっていますが、実物では振動板がかなり自由に動きそうに思われます。

なお、管の太さは空気の質量(及びそれに比例するバネ性)にしか反映されないので、このモデルでは管を太くするのと振動板を軽くするのは基本的には等価ですが、振動板質量を変えるとユニットのQ値が変わるようになっています。

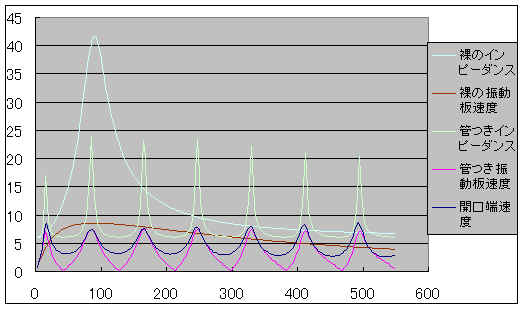

最後に、加振源の他の定数はそのままで、f0=300Hzとした場合もやってみました。ユニットのエッジを固くしたようなものです。この場合、Q0も一緒に上昇したことになります。

直径10cm×2mの管の場合(2):f0=300Hzの場合↓

インピーダンスの線がほぼきれいな左右対称になりました。f0以上では、インピーダンスの谷のすぐ上に山、f0以下では谷のすぐ下に山となり、そのインピーダンスの急傾斜の途中で開口端速度が最大になるようです。

この計算に用いたEXCELファイル imp_simu.xls がそれなりに間違っていないとすればですが(よろしければ検証ください)、管の太さ及び力係数を変えていくと思いのほか絵柄が変わるのをお試しいただけます。Q値に見合ったスロート太さとすべし、というのが感覚的に分かると思います。

うんと細い管だと、裸のインピーダンス特性に、共振周波数の所だけヒクヒク上下するだけのインピーダンス特性になります。また、例えば、振動板質量そのままで、力係数を8(フォステクスのスーパー並)にした上で、管の太さを0.18にすると開口端速度が殆どフラットとなりますが、ここで太さが0.1だとインピーダンスの”谷 ”で、また太さ0.25だとインピーダンスの”山 ”で、開口端速度がピークを作ります。

安易な感覚でついていけるシロモノではなく、ケースバイケースで複雑な結果になるらしいことが身にしみて分かりましたが、さてさて、今後のスピーカー設計に役立てることが出来るでしょうか?