トップページへもどる

師走に入ったある日のこと、某学会の事務局から、学会が発信しているメルマガの新年号用の原稿を頼まれました。わたし自身はその学会の会員でもなければ、メルマガの読者でもありません。「2006年度に予定されている医療改革について、実地医家の立場から800字で書いてほしい」というのが、事務局からの「お題」。その学会には、あまり開業医の会員がいないようで、知り合いの先生を経由して、わたしのところにお鉢が回ってきたみたい。院長という経営職にありながら、医療改革などの「政治ネタ」には、からきし疎いわたしですから、ダメダメとお断りしてのですが、「是非に」ということなので、好きなことを書いてもいいというお墨付きをもらって書いたのが以下のコラムです。新年号には、1日だけ早いですが・・・

★★★★★(コラムはじまり)★★★★★

<今月の論点> 姉歯・医療改革・プロフェッショナリズム

昨年来大騒ぎになっている、姉歯一級建築士による耐震偽装事件は、プロフェショナリズムの根幹を揺るがしたという意味で、われわれ医療従事者にとっても他人事ではすまされない。事件の真相は未だ不明であるが、建築コスト削減をふりかざす発注者による、有形無形の圧力により、建築士が偽装に手を染めたという構図が問題となっている。

小泉改革の影響により、医療の世界にも市場原理の導入が強く叫ばれているが、もしそれが実現されれば、われわれ医師のなかからも、「姉歯」問題が出てくることが懸念される。医療費を支払う保険者側の圧力により、マンションの鉄骨の量を減らすように、患者に必要な検査、投薬などを減らしていく医者。「断れば次から仕事を回してもらえなくなると思ってやった」という建築士の言葉は、「断れば次から患者を回してもらえなくなると思ってやった」という医者の言いわけに、そのまま使える。

建築士も医師もプロフェッションとしての社会的な責務を負っている。その根幹をなすものは、「利他主義

(altruism) 」であり、建築士であれば居住者、医師であれば患者の利益を最優先することが行動規範となる。しかし、建設業界と同様に、医療を取り巻く経済的・社会的な状況が厳しくなってくれば、病院や診療所でも経営上の効率が優先され、利他主義を根幹におく医師のプロフェッショナリズムは危機にさらされることになる。

この春には診療報酬が3.16%引き下げられることが決まり、医療機関が大きな「痛み」を味わうのは必定である。こんなときだからこそ、医師としてのプロフェッショナリズムを見つめ直して、自らの襟を正さなければならない。さらに、「医療改革」とは市場原理の導入ではなく、「医のあるべき姿」を追求することであると、市民やメディアにアピールすべきではあるまいか。われわれの職能から、姉歯建築士のような人物を出さないためにも。

★★★★★(コラムおわり)★★★★★

読者も場の雰囲気もわからないメディアに書いているので、この日誌とは文体もちがって、何だか硬いですね。

ところで、姉歯建築士がマスコミに登場したとき、その「姉歯」という珍しい姓を耳にして、何か由緒がある言葉にちがいないとひっかかっておりましたが、最近になって「姉歯の松」という歌枕が、姉歯建築士の故郷に近い陸奥(みちのく)にあることを知りました。伊勢物語のなかで在原業平が詠んだとされる歌が有名らしい。

「栗原のあねはの松の人ならば都のついにいざと言わまし」

(栗原の姉歯の松が人であるなら都への土産にさあ一緒にと言いたいところですが・・・)

この歌は東北地方をぶらぶらと旅していた、希代の色男である業平が、土地の田舎娘を一夜かぎりの遊び相手とした後に、「おまえは田舎ものだから都へは連れていけない」という皮肉を言外にこめて詠んだものだそうです。伊勢物語だけでなく、芭蕉の「奥の細道」にも登場する「姉歯の松」は、宮城県栗原市にいまでも残っているのですが、今回の事件で微妙な存在になってしまったでしょうね。それにつけても、今年ほどプロフェッションの責任が問われた年もなかった。コラムにも書いたように、こんな時期だからこそ、気持ちを引き締めて仕事を続けていきたいと思います。それでは、みなさま良いお年を!

年末の大掃除をしていたら

押入から出てきた

院長小学生時代の作品

★

それにしても

すし屋のカウンターを描くとは・・・

道場へ行ってきました。その名も「亀井道場」。場所は名古屋市最大の繁華街である栄(さかえ)のど真ん中にあります。もちろん、武道とは無縁なわたしが、柔道や空手の道場に出かけるわけがないでしょ。亀井道場は医学生や医者を鍛えるために、稽古(けいこ)をつけてくれるところなのです。道場主の亀井三博先生は、栄のビルのなかで内科・呼吸器科のクリニックを開業されていますが、そのかたわら地元の若き医学生たちを組織して、実戦的な患者診察の技能を習得できるような勉強会を主宰されています。現在は、ほぼ月一回のペースで、「亀井内科・呼吸器科」の診察室を使って、全国各地から腕ききの臨床医たちを講師に招き、すばらしい学びの場を創造されているのです。そこへ集まる熱心な医学生たちにより、いつしかその勉強会は「亀井道場」と呼ばれるようになったのであります。

同じ愛知県内で開業医をしているわたしは、そんな亀井先生のアクティビティーに、かねてより深い尊敬の念を抱いており、ぜひ一度「亀井道場」をのぞいてみたいと思っていました。すると、絶好のチャンス到来。尼崎で開業されている、これまた高名な内科医/整形外科医/在宅ホスピス医である桜井隆先生がプロデュースする、「コミュニケーション・ワンダーランド」という教育企画が、亀井道場にやって来るという情報を入手したのです。桜井先生にもお会いしたかったので、これはぜひ潜入しなければと、メールで亀井先生にお願いしたところ、「どうぞ、いらっしゃい」という、ありがたいお返事をいただきました。そんなわけで、日本列島に大寒波が襲来した12月18日日曜日、わたしは「コミュニケーション・ワンダーランド

in 亀井道場」に参加するために、ついに道場の門を叩いたのです。

<シャウカステンに浮かび上がった白い影。あなただけが、その人の生死にかかわるかもしれない重大な情報を知っているというその瞬間。そのときあなたは、あなた自身の感性ではどのように感じ、でも医師としてはどう対処するのだろうか? 目の前に座るその人、患者にとっては、一生に一度の究極の宣告の場面であっても、あなたにとっては日常業務の一部に過ぎない。専門家としてのあなたが研ぎすまされていけばいくほど、普通の人々との感性のズレは大きくなっていくかのようだ。一般人と専門家が対峙する診療現場でのインターフェイス、そんな局面をふわっと融和して協同作業としての医療を創っていくのに必要なのは双方向の対話、コミュニケーションしかない。患者、家族と医療者、その間に横たわる深くて広い川に、虹の橋をかけてみたい、そんなコミュニケーションのワンダーランドへ!遊びにこられませんか?> 桜井先生が書かれた「コミュニケーション・ワンダーランド」の案内文です。何だかスゴそうですね。

「絶叫マシーンとなるか、メリーゴーランドとなるか、このワンダーランドはわかりませんよ」とおっしゃる亀井先生のお言葉に、道場に集まった学生さんたちは、やや緊張の面持ち。そこへ雪で新幹線が遅れながらも、ナニワのボケとツッコミをかましながら、「ワンダーランド」ご一行さまがにぎやかに到着されました。桜井先生が問診票やカルテを取り出して、医者役をつとめる学生さんに、「さあ、この患者さんからお話を聞いてください。このひとがどんなかたかは、追々わかってきます」と、同行された結城富美子さんとおっしゃる50歳代の女性を紹介されました。こんなスタートでしたから、最初は誰もが「模擬患者(SP)」を用いた医療面接というセッティングで、がん告知などの「悪い知らせ(バッド・ニュース)」を患者さんに上手に伝えるための技術を学ぶ企画であると思っていました。

ところが、セッションが進むにつれて、「模擬患者」役であるはずの結城さんが、「模擬」ではないということが、次第にわかってくるのです。無造作にシャウカステンに掛けられた腰のMRIや胸部レントゲン写真のネームを見ると、「結城富美子」という名前が書かれているではありませんか。えっ、ホンモノの患者さんなの? しかし、その写真を読むと、脊椎の骨にはたくさんのがんの転移があり、胸には明らかに進行した肺がんとおぼしき影があるのです。でも結城さんはニコニコして、ご自分のレントゲン写真の前に座っている。いったいどうなってるのと、道場の医学生やドクターの頭は混乱していくことに・・・ うーん、桜井流ワンダーランドの忍術に嵌(はま)っていくみたい。

結城富美子さんという存在なくして、この「ワンダーランド」は成立しません。肺がんと多発する骨転移のために、余命2ヶ月と宣告された結城さんは、決してあきらめることなく、放射線照射、抗がん剤、イレッサといった様々な治療法を武器にしてがんと闘いました。診断から3年半たった今では、PETという最新の画像診断でみても、体内のがんは検出できないところまで良くなられたということです。現在、結城さんはがん患者と家族の会「かざぐるま」を主宰され、同じような病いで苦しんでいる人々をサポートする活動を積極的にこなされているのだということが、ご本人からの説明により判明しました。

「悪い知らせ」を伝える医師役にあたった学生さんは、あちこちにがんの姿が認められるレントゲンを持って、ホンモノのがん患者である結城さんに、その病状を説明しなければなりません。その伝えかたをめぐって、患者さんご本人はもちろんのこと、参加した学生さんたちから、様々な感想や意見が飛び出します。これが「コミュニケーション・ワンダーランド」の正体だったのですね。結城さんや、「ワンダーランド応援団」として同行された、がん患者さんを看取られたご家族の皆様の口から語られる「病いの物語り」を、桜井先生の絶妙な合いの手をまじえて拝聴していくうちに、ナイーブな学生さんたちだけでなく、すれっからしの元・腫瘍内科医であるわたしにとっても、多くの「気づき」を得ることができました。告知役をつとめた学生さんが、「今後医者になっても、結城さんのことは一生忘れないと思う。あきらめないでがんと闘うひとがいるということを知ることができて本当に良かった」という趣旨の発言をされていたのが印象的でした。

最近、米国における医師のプロフェショナリズム教育は、「何々をすべきである」、「何々をしてはいけません」という約束事(ルール)を教える"rule-based

professionalism (規則に基づくプロフェッショナリズム)"から、患者さんや指導医のナラティブ(物語的)な態度に触発されて、職業人としての自己洞察を深めていくような"narrative-based

professionalism (ナラティブ=物語りに基づくプロフェッショナリズム)"へと、パラダイム・シフトしてきているということです。今回の亀井道場でも、マニュアルに定められた流儀に沿って、患者さんへの共感や励ましの言葉を機械的に口にすることついて、多くの学生さんたちが強い違和感を訴えていました。このあたりが、医療面接の詳細なマニュアルやOSCE(客観的臨床能力試験)の採点基準などに縛られた"rule- based professionalism"教育の限界ではないでしょうか。

桜井隆演出、結城富美子座長による「コミュニケーション・ワンダーランド」一座の公演は、参加した学生さんやわたしたちの今後のプロフェッショナリズムに大きな影響を及ぼすであろうということから、すぐれた"narrative-based professionalism"の教育であると敬服いたしました。ナラティブは語りの空間とそのメンバーシップに影響されると言われておりますが、亀井先生、桜井先生をはじめ、参加した学生さんたちもふくめて、患者さんの「物語り」を感受し、受容できる人々が集まった共同体(ナラティブ・コミュニティー)であることが、今回の企画を成功させた秘密ではないかと思っております。それにしても、道場に集う学生さんたちのレベルの高さには、心底驚きました。だって、インタビューでごく自然に患者さんの「解釈モデル」を聞き出したり、がん告知の場で告知後の心理的ケアの詳細まできちんと説明できちゃうんですから・・・ まさに「おそるべし、亀井道場」ですね。

「コミュニケーション・ワンダーランド」が亀井道場を去ったあと、名古屋はなんと58年ぶり(!)の大雪となりました。ワンダーランド一座の持つオーラが、天変地異までも呼びこんだのでしょうか。いずれにせよ、亀井道場で過ごした時間は、忘れがたい雪の一日として、長くわたしの記憶に残ることでありましょう。亀井先生、桜井先生、結城さん、ワンダーランド応援団のみなさま、医学生のみなさま、ありがとうございました。

これが「亀井道場」の入口

「たのもー」と言って入りましょう

★

亀井道場に潜入したもうひとつの目的は、

噂に名高い道場のランチを食べること

★

先生の奥様がセレクトされたイタリアンレストラン

から届いたお弁当の中味は・・・

(食べる前に幹事役の学生さんから

メニューの説明あり)

★

◆ロブスターの香草パン粉焼き

◆地鶏のロースト・バルサミコ風味

◆茄子・トマトのグラタン

◆スモークサーモンとホワイトソースのペンネ

◆焼きたてのパン数種

◆デザート・イタリア風クリスマス用焼き菓子

★

今回はクリスマスを意識したメニューとのことで、

たいへん、けっこうなお味でした!

「わたしのからだのなかにたまっている毒を出したいんですぅ」なんて、真顔で宮崎医院に相談に来るオンナの子たちが増えてきたのは、半年ぐらい前からだったでしょうか。最初は何のことやらワケがわからず、失礼ながら少し変わったキャラクターの女性なのかと警戒しながら診察していました。しかし、その後も若い女性患者さんとの会話のなかで、同じような「毒」に関する話題が出てくるので、「二十歳(はたち)前後の娘さんたちの間では、いま毒がトレンドなのか?」と不思議に思って聞いていたのでした。ほどなくして、テレビなどのマスコミが「デトックス(解毒)」という言葉を使って、「毒出し」を扇動するキャンペーンを行っているという情報を知り、「なるほどね」と納得したわけです。

「デトックス」でネット検索をかけてヒットしてきた、ある美容外科クリニックのサイトを読んでみましょう。「身体に毒が溜まっていると、健康のための努力が無駄になってしまいます。毒とは、水銀やカドミウムなど有害なミネラルのことです。毒が溜まっていると、ダイエットしても痩せない、疲れやすい、栄養バランスに気をつけても肌荒れが治らない、といった症状が出ます。」 わたしに「毒出し」の相談を持ちかけてきた患者さんたちも、最近疲れやすいと感じているOLさんや、ダイエットしてもやせなくて、お肌の具合も気になる女子大生だったので、どこかでこのようなデトックス関連の話を耳にして来院されたのでしょうね。

世の中には、実際に毛髪や爪といった試料を用いて、水銀などの微量元素と呼ばれる物質の測定を行い、「解毒剤(!)」の点滴をすすめる、「メディカル・デトックス」なる商売をはじめたドクターもいるみたいです。もちろん、このたぐいの検査や施術は、健康保険が使えませんので、それなりに高額な代金をとられるのでしょう。それ以外にも、下剤のようなものや怪しい水を服用することで、たまっている毒を体外に排泄させることができるなんて宣伝する、デトックス・ビジネスが横行していることは、ちょっとネットをのぞいてみれば、すぐにわかります。

わたしが最も興味をそそられるのは、デトックスそのものではなく、デトックスに強い関心を持っているのが、若い女性ばかりであるという現象です。つまり、「日本の若い女性たちは、自分のからだのなかに毒がたまっているという感覚があり、その毒を体外に出したいと望んでいる」ということですよね。実際のところ、健康に対する投資をおこたらないはずの高齢者層や、男性の患者さんからは、毒に関する話題や毒出しの相談を持ちかけられたことは皆無であり、毒を気にしているのは「若い」「女性」だけなのです。少なくても、わたしが大学生だった1980年代においては、「からだに毒がたまっている」と真剣に悩むような、同世代の女性にお目にかかったことはありません。それにひきかえ、なぜ現代の若い女性たちは、自分の体内にある(と信じている)毒を、本気で抜きたがっているのでしょうか。

<学校でも家庭でも会社でも、身体が何かに反応して「これ以上ここにいてはいけない。生存するうえで危険だ」という信号を発信することがあります。みんなその信号を程度の差こそあれ聴き取ってはいるんです。それに従って動く人もいるけれど、圧倒的多数はそれに従わない。そういう人たちは脳で考えている。そして、「どうしたってみんな学校に行っている社会で、ひとりだけそこから脱落するのはまずい・・・・。生き延びるうえでは”みんなと同じこと”をしているほうが有利だ」というふうに理屈で考えて、それに従ってしまうんです。ぼくたちが遭遇する矛盾というのは、極言すれば、ほとんど同じパターンなんです。それは脳が「マジョリティに従え、ルールに従え、そのほうが長生きできるぞ」と言っているときに、自分の身体のほうは「逃げろ、ここを出ろ、生き延びろ」と言うという矛盾です。脳と身体が違うことを言う。> (内田樹・「死と身体:コミュニケーションの磁場」・医学書院刊)

若い女性とデトックスとの関係を解明するヒントは、上に引用した内田樹(うちだ・たつる)さんの文章のなかにあるかもしれません。脳が指示する「大衆社会の行動コード」に従って、携帯電話、ブランド品のバッグ、コンビニ、フリーな男女交際など、むかしの日本にはなかった、便利でおしゃれなライフスタイルを希求してきた彼女たちですが、自らの身体が発する「このままでは危険だ、逃げろ」というシグナルに気づいたとしても、いまの快適な生活からすぐに足を洗うわけにもいかないので、とりあえず体内の毒だけでも抜いておきたい、からだを浄化したいと感じているのではないでしょうか。「脳と身体が違うことを言う」ことの矛盾や軋轢(あつれき)を、彼女たちは「毒」という言葉で表現しているような気がしてなりません。

デトックスと同じころに、ロハスという言葉もおぼえました。ロハスというのは、"life-styles of health and sustainability"の頭文字「LOHAS」に由来するんだって。ロハスもデトックスと同様に、「健康」というガウンの下から怪しげな本性が見えかくれしています。最新号の週刊文春にコータリンが寄稿している文章によれば、「頭にバンダナ巻いて、天然素材の高価なブランドを着て有機野菜を食べ、ヨガマットを背中にしょって自然化粧品を自作するのがロハス」ということになるみたい。こちらはデトックスに関心を持つ若い世代よりも、さらに年上の30〜40歳代の男女のこころをつかんでいるようです。特に子育てにあきたらず、「自分探し」に精を出す主婦たちのキーワードが「ロハス」というわけ。「マクロビオティック」という言葉を知っているあなたは、もう十分にロハスですよ。デトックスにはしるお嬢さんたちの切ない心情と比較すると、ロハスを志向する中年オジ・オバの思想は軽薄であり、身体の言葉に耳を傾けるようなふりをして、広告代理店的教養に毒された脳の指図に従って、消費行動に邁進するライフスタイルであると思います。そう言って揶揄しながらも、外国製のミネラルウオーターの水しか飲まず、フレンチレストランではオーガニック野菜を中心としたコースを選んでしまうわたしも、やっぱりロハスなのか?少し毒抜きしたほうが良いかも?

待合室の絵本コーナーに新作入荷!

★

村上春樹さんが訳した

「ポテト・スープが大好きな猫」

★

ちょっと気むずかしい老猫と

釣りが好きなおじいさんのおはなし

★

同じ訳者の絵本

<急行「北極号」>も

クリスマスの定番ね

こちらも待合室にあります

フツーのひとに、「今度、中学校で禁煙教室をやるんだ」という話題をふると、たいてい「中学校で禁煙ですかぁ」という戸惑いのリアクションがかえってきます。しかし、禁煙教育に関わる医療関係者の間では、もはや中学生では遅いくらいで、小学生や幼稚園児にタバコの害を教えるにはどうすればよいかということを真剣に考えているところなのです。現在、高校生男子の常習喫煙率は約25%と推定されており、その大部分は小学校高学年から中学生のころに喫煙習慣が確立されたものと考えられています。そのあたりの事情は、禁煙ドクターの大御所である高橋裕子先生の「禁煙外来の子どもたち」、「禁煙外来の子どもたち その後」にくわしく書かれておりますので、ぜひお読みください。

そんなわけで、「秋のプレゼン地獄」のフィナーレをかざるは、わたしが学校医をつとめている吉良中学校での講演です。タイトルは「タバコを吸ってるカッコ悪い高校生にならないために」。当初は「中学生のための禁煙教室」と呼んでいたのですが、学校のほうから「喫煙防止教室」という名前にしてほしいという要望(!)があり変更しました。この講演会は、わたしと「禁煙タッグ」を組んでいる吉良町保健センターの保健師さんが企画されたものですが、保健センターでの成人を対象にした「禁煙教室」の成功につづき、次なるターゲットを中学生にしぼり、ふたりで吉良中へと乗りこみました。

11月18日の午後、体育館に集められた1年生260名のみなさんを前にして、「禁煙漫談:中学生スペシャル」を50分間にわたってお話いたしました。中学1年生にむかって、タバコを吸うと肺がんや心筋梗塞になりやすいなんてことを話しても、若い彼らにはピンとこないでしょう。そこで、彼らがリアルに感じられるであろう問題を中心にすえるという作戦を考えました。講演の冒頭から、以前この日誌でもご紹介した「喫煙者と非喫煙者の双子の姉妹」の写真をお見せして、「キレイな女性になりたいのなら、タバコは吸わないほうがいいですよ」ということを最初に伝えました。

さらに、タバコを吸うと運動能力が落ちて、部活に支障を来すとか、タバコを吸っていると受験においても不利であるといった、中学生の生活に密着したデータを次々に提示いたしました。喫煙の受験に対する影響は、予備校大手の河合塾と、名古屋の禁煙ドクターであり、学生時代に河合塾のチーュターのバイト経験があるいう、磯村毅先生@「リセット禁煙」が共同で調査した報告があります。これは河合塾の寮生(浪人生)を対象に、非喫煙者、喫煙者、禁煙成功者(磯村先生の指導による)の3群にわけて、大学受験の成績を比較すると、当然のことながら合格率は、非喫煙者ほどすぐれており、禁煙成功者、喫煙者の順となるというものです。「歯が汚くなる」、「吐く息がくさくなる」といったタバコの害も、おしゃれしたい中学生にとっては、けっこう切実な問題みたいです。

つづいて、いつも禁煙漫談で使用しているオーストラリアの禁煙キャンペーンCM数本を見せました。解剖で取り出したホンモノの肺にタールをぶっかけたり、脳に包丁を入れると真っ赤な血液がどろりとこぼれるショッキングな映像の連続に、素直な吉良中の生徒たちは息をのんでスクリーンを見つめていました。そして最後に、「喫煙はニコチン中毒という病気だから、禁煙外来に来て治しましょう」ということで、ニコチンパッチのことや、携帯メールを活用した「禁煙ジュニアマラソン」のお話をいたしました。もちろん、タバコをやめたくなったひとは、学校の先生には相談しづらいので、保健センターの保健師か、校医のわたしのところに連絡してねというメッセージも折りこんであります。中学生たちは、ホント真剣に話を聴いてくれましたし、喫煙者である担任の先生たちが、じつに居心地の悪そうに、からだを小さくしていらっしゃったのも印象に残っています。講演後にカゼで宮崎医院を受診した1年生の女の子に、中学校での禁煙漫談の感想をきいたところ、「先生の話おもしろかったよ。ビデオは気持ち悪かったけと。わたし、キレイなひとになりたいから、タバコは吸いません」と言ってくれました。

この喫煙防止教室の前日に、同じ吉良中で学校保健委員会が開かれました。この委員会は生徒、教師、父兄、校医などの関係者が集まって、学校における保健上の問題を協議するためのものです。今回のテーマは「中学生のメンタルヘルス」ということで、保健委員の生徒諸君が調査をした結果が報告されました。「ひどく気持ちが落ち込んだ状態になったことがある」と回答した生徒は14.2%であり、「自分の将来に夢や希望がありますか」という問いに、はっきりと「ない」と回答した生徒は9.5%でした。時代の変化により、子どもの世界にも「うつ」は忍びこんでいるようです。実際に、この1〜2年のあいだに宮崎医院を受診した小中学生のなかで、抑うつ状態と思われる患者さんが数名あり対応に苦慮しています。小中学生の間にも「希望格差」が生じていて、「何をやってもどうせダメ」という非効力感が慢性的なストレスとなって、子どものうつを産んでいる様子です。

北海道大学の傳田健三先生は、文科省の要請を受けて、わが国ではじめて「子どものうつ」に関する大規模な調査を行いました。北海道に住む小中学生3331名のうち、うつ病のリスクを持つ児童・生徒は全体で13%(小学生7.8%、中学生22.8%)であったと報告されています。この数字は、吉良中の調査で「ひどく気持ちが落ち込んだことがある」と答えた14.2%と、よく符号していますね。子どものうつや精神的な問題については、この調査をされた傳田先生の「子どものうつ 心の叫び」や、最近出版された山登敬之先生の「子どもの精神科」によく書かれていますので、興味のあるかたはご参照ください。中学生のうつとタバコは、隣り合わせの問題です。憂うつになれば、うさ晴らしにタバコを吸ってみたくなるでしょう。わたしたち大人は、それにどのようにかかわっていけばよいか。また、学校医としての役割とは。そのような重い問題を投げかけられた、中学校での2日間でした。

「禁煙漫談:中学生スペシャル」で使用した

スライドのなかの写真です

★

小学生が自販機でタバコを購入中

★

禁煙授業の資料集から

いただいてきました

★

しかし、この写真、「やらせ」ではないか?

と密かに疑っております・・・

「もやもや班に、いらっしゃい」、9月のある日に佐賀の白浜雅司先生からメールが届きました。「いやいやえん」なら知ってますが、「もやもやはん」なんて聞いたことありません。メールの中味を読むと、わたしもメンバーのひとりである、「日本内科学会認定内科専門医会」という団体のなかに、「プロフェッショナリズム委員会」という組織があり、その作業グループのひとつが「もやもや班」であるとのこと。11月12日にプロフェッショナリズム委員会の会合が東京で開かれるので、そこで例の「医者ムカ」に関する発表をするように、というのがわたしに課せられたミッションでした。Medicinaに掲載された「医者ムカ」座談会を、白浜先生にもぜひ読んでいただきたくて、別刷をお送りしたことがきっかけとなり、事態は思わぬ展開に・・・

内科専門医会というのは、内科学会が認定した「内科専門医」の資格を有する医師による一種の職能団体です。その下部組織として各種の委員会があり、わたしが出席のお誘いをうけた「プロフェッショナリズム委員会」もそのひとつ。この委員会が設立された趣旨として、「内科専門医とは何者なのか? 内科専門医としてあるべき姿は? 内科専門医と社会とのかかわりかたとその責任とは?」といったポイントについて検討し、「内科専門医のためのプロフェッショナリズム」の提言を行うことと謳われているそうです。

「プロフェッショナリズム」を日本語に翻訳するのは、なかなかむずかしく、手元にある新英和中辞典(研究社)をひいてみても、「専門家かたぎ」、「プロの根性」なんて訳語になっており、いまひとつしっくりきません。「プロフェッション」という言葉は、プロフェス(神の前で信仰を告白する)という語源から派生したもので、中世のヨーロッパ社会では、聖職者、医師、法律家のことを指しました。つまり、食べていくための単なる生業(なりわい、ジョブ)ではなく、神に従い神に仕える専門的な職業というわけですね。現代におけるプロフェッションを定義するならば、「特殊な教育や訓練によって習得した知識や技能に基づいて、社会全体の利益のために尽くす職業」ということになるでしょうか。さらに、プロフェッショナリズムとは、このような自分の職業(プロフェッション)に、強い自負心や探求心を持ち、社会的責任を自覚することであるとされています。

内科専門医会がプロフェッショナリズムに関する委員会を立ち上げたのは、たび重なる医療ミスの報道などにより、国民のあいだで医療に対する不信が叫ばれている状況を真摯に受けとめ、自らの襟を正すという意味合いもこめて、医師、あるいは内科医という職業を根本から見つめなおしてみようという意図があるわけです。このような危機感は、世界中の医師に共通したもののようで、米国内科学会(ACP)は「新ミレニアムにおける医のプロフェッショナリズム」と題された医師憲章を、2002年に公表しています。わが内科専門医会もACPにならって、自らのプロフェッショナリズムを追求する複数のプロジェクトを立案し、優秀なメンバーたちが議論を重ねてきたということを、はずかしながら白浜先生から教えていただくまでは、まったく知りませんでした。おまけに、その委員長としてプロジェクトを引っぱっていらっしゃるのは、わたしが研修医のときに指導医として大変お世話になった恩師のひとりである大生定義先生ということで、さらにびっくり。その大生先生からも参加の要請があり、わたしはミーティングのオープニングに、「感情とプロフェッショナリズム」というタイトルで、1時間ほどの「医者ムカ」講演会をすることになってしまいました。

さて、前置きがとっても長くなりましたが、わたしが新メンバー(←モー娘。みたい)として加入した「もやもや班」とは、どんなグループなのかを説明しないといけませんね。もともと、白浜先生をリーダーとする「コンフリクト(葛藤)プロジェクト」と名づけられた、医師が仕事をしていくなかで遭遇する、さまざまな葛藤を検討・分析するグループがあり、その作業をすすめていくうちに、「すっきり」と「もやもや」の2つの班にわけて考えてみてはどうかというアイディアが出てきたようです。医師として社会から求められている行動規範などを、清く正しく公に宣言することで、すっきりとしたプロフェッショナリズムを追求するのが、「すっきり班」の仕事です。つまり、自分たちの「ダメなところ」を改善して、すっきりしようというわけです。これに対して、簡単にはどちらが正しいという答えが出せない倫理的な問題や、医師・患者間の感情がらみの問題を扱うのが、「もやもや班」の受け持ちです。例えば、「医師の判断では不必要と思われる過剰な検査や投薬・注射などを、執拗にやってほしいと要求し続ける患者さんに対する適切な対応は?」なんて問題は、ここに持ちこまれます。簡単には答えが出せない、正解はひとつだけとは限らない問題に直面すると、医者の気分は「もやもや」してしまうから、「もやもや班」と名づけられたのでしょう。なるほど、もやもやとムカムカのちがい(?)はありますが、「医者ムカ」問題と類似したテーマを扱っているグループですね。それにしても、医師の仕事における葛藤を、「すっきり」と「もやもや」の両面からアプローチするのは、大変おもしろい発想であり巧妙な戦略でもあると感服いたしました。

11月12日土曜日の午後、プロフェッショナリズム委員会の会場である東京大学医学部へ。顔合わせと各グループでの作業進行スケジュールの確認後、わたしの「感情とプロフェッショナリズム」のセッションが行われました。プレゼンテーションのくわしい内容は省略いたしますが、「なぜ医者はムカついてはいけないか」という「感情労働と医業」についての概論を述べてから、「ムカついた感情と折り合いをつけるには」という「医者ムカ対策」に関わる私見を、「ナラティブ・ベイスド・プロフェッショナリズム」というコンセプトを援用してお話いたしました。講演後の討論では、メンバーの先生がたから貴重なコメントやご質問をいただきまして、わたしも新鮮な刺激や新たな気づきを得ることができました。かつての指導医である大生先生からは、「いい発表だったですよ」という過分なご評価をいただいて、研修医のときには全然ほめてもらえなかった、元・落ちこぼれレジデントとしては、ほっと胸をなでおろした次第です。その後は、各グループに分かれて、深夜まで熱心に作業がつづけられたのですが、わたしは翌日が医師会の休日診療当番に当たっていたために、残念ながら途中で失礼させていただきました。

この委員会に入れていただいたおかげで、全国にちらばる志の高い内科専門医の先生がたと多くの知己を得ることができました。また、これまであまり意識してこなかった「プロフェッショナリズム」について、真剣に考えるきっかけを与えていただき喜んでいます。現在、世間を騒がせている、1級建築士による構造計算書の偽造問題は、まさにプロフェッショナリズムの根幹にかかわる問題です。ひとりの建築士(プロフェッション)が職業倫理(プロフェッショナリズム)に反する行動を続けたら、社会にどんなに深刻な影響が及ぶかの見本といえる事件であると思います。われわれにとっても他人事ではなく、市場原理に基づく圧力に屈しないで、患者さんの利益に重きを置いた仕事をつづけるためには、現代を生きる医師としてのプロフェッショナリズムを身につけて武装するしかないということを痛感しています。これからも、「すっきり」と「もやもや」の二頭立てで、この問題を考えていくことにいたしましょう。

東京大学本郷キャンパスのイチョウ並木

★

「もやもや班」ミーティングの会場である

医学図書館を探してウロウロしていたら

一陣の木枯らしが吹き荒れて

イチョウ並木から銀杏が爆弾のように

わたしの頭上につぎつぎに落下!

★

痛いやらクサイやら・・・

★

東大卒のオザケンがつくった

「いちょう並木のセレナーデ」なんて

もう聞いてやるもんか

生協の白石さん、ご存じですか? 最近ずいぶんと有名になってきたので、「わたし、生協の白石さんのことなら、よーく知っている」というかたもいらっしゃるかもしれません。とは言っても、白石さんはあなたのお宅に「COOP牛乳」を配達してくれるひとではありません。白石さんのお勤めさきは、東京農工大学小金井キャンパスにある、「東京農工大学生協工学部店」なのです。この生協ではたらく白石さんは、利用者である学生さんや教職員から寄せられる「ひとことカード」への回答を書く仕事を担当しています。このお店では「○○という商品を入荷してほしい」、「食堂にこんなメニューがあったら」といった生協への要望を、「ひとことカード」に書いて専用の箱に入れておくと、職員がそれを1枚1枚確認して回答を手書きし、生協内に設置された掲示板に張り出すというシステムがあるのだそうです。白石さんが担当者になってから、その粋な回答ぶりに学生たちの注目が集まるようになりました。

「ひとことカード」を介した学生諸君と白石さんのやりとりは、こんな具合です。

◆生協への質問・意見・要望: 愛は売ってないんですか・・・?

◆生協からのお答え:どうやら、愛は非売品のようです。もし、どこかで販売していたとしたら、それは何かの罠かと思われます。くれぐれもご注意ください。 [担当]白石

白石さん、ただものじゃありませんね。わたしの好きな回答は

◆生協への質問・意見・要望: 単位がほしいです

◆生協からのお答え:そうですか、単位、ほしいですか。私は、単車がほしいです。お互い、がんばりましょう。 [担当]白石

学生たちが投げかけるユニークな質問と、白石さんの名回答ぶりは、しだいにネットの世界の話題になり、(白石さんがまったく知らないうちに)ウオッチャーによる専門のブログまで立ち上がる始末。白石さんって、男性?女性?年齢は?と、白石さんの正体をめぐって様々な憶測が飛び交うことにもなりました。ついに、その「ひとことカード」の傑作選である「生協の白石さん」(講談社)という本が出版されるに至って、そのプロフィールの一部が公開されました。白石さんのフルネームは、「白石昌則」さんだったんですね。「牛を置いて」、「宇宙に行きたいです」、「あなたを下さい。白石さん」なんて質問に対して、白石さんがどんな回答を返しているか知りたいかたは、「生協の白石さん」をお読みください。

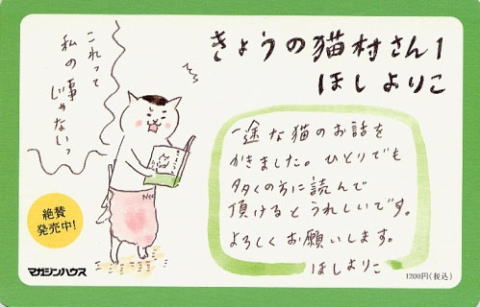

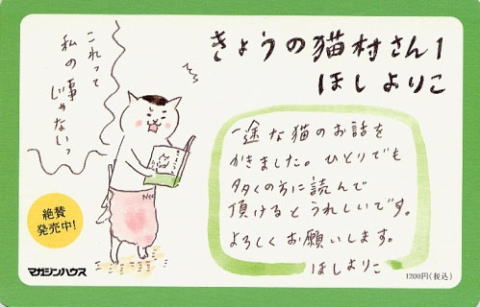

生協の白石さんのことは知らなかったけど、家政婦の猫村さんのことならまかせてというかたいます?

彼女はニンゲンではなくネコなのですが、村田家政婦紹介所に住みこみではたらく歴としたプロの家政婦。飼い猫として暮らしていたお屋敷を出て、かわいがってもらったぼっちゃんからのプレゼントであるエプロンのヒモを「たてむすび」にキリリとむすび、「猫村ねこ」は家政婦として生きていく道を選んだのです。情にもろく、家事は完璧。猫舌だけど、あんまは上手。そんな猫村さんが、いろいろと問題の多い犬神家に派遣されると・・・

こちらは白石さんの場合とちがってフィクション(あたり前ですね)、ほしよりこさんが描いた「きょうの猫村さん」というマンガです。もともとは、ケーブルインターネットのサイトに連載中(毎日ひとコマづつ更新!)の作品が話題になり、マガジンハウスが単行本化しました。ネコが主人公のマンガというと、「可愛い」とか、「癒される」といったイメージを想像されるかもしれませんが、猫村さんの住む世界は全くちがって、一言で言えば「脱力系ハードボイルド・ワンダーランド」って感じです。家政婦紹介所の女主人は、いつも頭にカラーを巻いたままのオニババ風だし、家政婦仲間でみるテレビ番組は「湯けむりサスペンス仲居探偵シリーズ」。鉛筆で書かれた絵と手書きのネームが独特の「ゆるい感じ」を醸し出しておりますが、ひところ流行した単なる「ヘタウマ」や、動物キャラクターによる「ほのぼの」路線とは、明らかに一線を画するハードボイルドな内容となっております。

白石さんといい、猫村さん(作者は「ほし」さん)といい、思いがけない才能が発掘されて、広まってゆくのは、ネットのスゴイところですね。しかし、同時に怖ろしいところでもあるわけで、そのあたりの感覚を本のあとがき(「最後に」)のなかで、白石さんは以下のように書き綴っています。<この期に及んでも尚、この騒動は一人の人間を陥れる壮大な”どっきり”なのでは、という不安に駆られます。その際、草葉の陰から現れる夏木ゆたかのブレザーの色は、せめて鮮やかな赤であってほしいと願うばかりです。> うーん、やっぱり好きです、白石さん。

ネコなのに家政婦である猫村さんの

得意料理は「ネコムライス」

★

ニンジン、玉ネギ、ピーマン、小魚(!)

なんかが入ったまぜゴハンらしい

★

食べたいような、食べたくないような・・・

「過去の院長日誌を読む」へもどる

トップページへもどる