実のところ、かつて私の一番好きな管理釣り場は朝霧池だった。

近いということもあったが、自然の雰囲気もあり、何より魚のサイズが40クラスを平均に、時には50アップも出た。

お世辞にも魚影は濃くなく、悪いとボウズということもあったが、掛かれば良型で運が悪いと水中に沈んでいる切株に巻かれ、

リーダー切れや、ラインを通して魚の気配は感じるのに何ともならないこともしばし。

その「やばい場所」で掛けて、やり取りするスリルが何とも好きだった。(笑)

また魚種も当時としては多く、レインボーを主体にブラウントラウト、ブルックトラウト、タイガートラウトなどと楽しめた。

一言で言うなら、釣れないし、腹が立つけど、また行ってみたくなるような池だ。

その不思議な朝霧の魅力って何だろうか? 思い当たる部分を並べてみよう。

1、 三河高原の山中にあり、冬は寒いが自然の雰囲気に溢れ、釣り堀的イメージが少ない。

2、 とにかく釣れないが、掛かれば40オーバーの良型鱒が竿を絞り込んでくれる。

3、 駐車場から池までが遠く、釣り場の様子を伺い見ることが出来ない。

4、 従って、「釣れてるよ」の池のオヤジの言葉を信じて入漁券を買ったものの、実際はバクチのようなもの。

(9月のブルーギル事件はこうして起きた)

5、 池までの道程は、木立の中の林道のような感じで気分は盛り上がる。

(最近は冬季の少客時は池の畔まで車を入れさせてもらえるが、5時には追い出される。(笑)

6、 マーカーが動く度にワクワクする。(釣れないからこそ感じるときめき感)

7、 運よく掛けても水中に残っている切株に巻かれる可能性もあり楽しい。

8、 数釣りエリアではないため、他と比べて割安な料金。

などなど・・・

この中で、釣りをするにあたり気分的に重要なのは、1、2、5、6、7、期待感からすると3も入るだろうか?

逆に腹の立つ要因として、4、(然るに3も) 腹が立つと言うか悔しいのが7だろうか。

こんな風に書き並べてみると朝霧池の魅力が良く分かる。(笑)

家から1.5時間、手軽に良型鱒が楽しめたため、渓流のオフシーズンにはよく通った。

冬には池が全面凍結し、氷を割って釣りをした。

穴の開いた部分にフライを投げ入れると良くアタッた。

しかし掛けてからが大変で、冷水性の鱒は思いのほか活性が高く切られることも暫し。

またここは当初桟橋が足場用の丸太で出来ており、フォルスキャストの後シュート。

ヨシ!決まったかぁ・・・! あれ? あれ?? どうした???

足元に垂らしたラインが足場を止める番線に引っ掛かっておりアタマに来たものだ。(笑)

それと9月の週末にスポーツ紙の釣り速報に釣果が載っていたので、いざ出掛けてみれば、

ブルーギルが釣れたのみで、「くそ〜〜、騙された・・・」みたいなことも。(笑)

そんな、良くも悪くも朝霧池。

面白くて、腹が立って、楽しめた管理釣り場でもある。

それが何時からか小型主体になってしまった。

おそらく某釣り番組、トラキンがいけないと思う。

それは数釣りのエリアがやることであって、朝霧のような所が真似しても場違いだ。

私でも数が釣りたけれりゃ最初から朝霧には行かない。こんな所なんか”アウト・オヴ・眼中”である。糞くらえだ。(笑)

愛知の中でも一二を争う釣れない管理釣り場だということは百も承知である。

それでいて何が楽しいのか? 何が魅力なのか?

ここの面白いところは、上にも書いた、「このアタリ逃したら・・・」という、ワクワク感だ。

次はいつアタリが来るか分からない中でアワセを入れる緊張感だ。

腕にズシッ!っと重量を感じた瞬間に幸せになれる。

逆にすっぽ抜けた時の絶望感は立ち直れないものがある。

リトリーブをしていても手に引っ手繰るような、キュ〜ンと締めこまれるようなテンションを感じた時の達成感だ。

それらは魚が大きくての話であって、1日やってチビ鱒が1匹や2匹じゃ別の意味で腹が立つ。

同じお金を払って遊ぶなら、少しぐらい高くても釣れた方がいい。

良かった頃の朝霧池を知っているだけに残念だ。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記のように、お世辞にも良く釣れる管理釣り場とは言えない朝霧池。

ましてや現在のようにインジケーターを装着した”待ちの釣り”、要するにウキ釣りが邪道視されてた時代。

恐らくそれで鱒が釣れるとは誰も思ってもみなかったのかもしれない。

もっとも’80年代当時、本栖湖で有名になった風任せ、波任せでフライを漂わす通称『ホットケメソッド』。

自然にゆらゆら漂うフライに鱒がライズしたり、ラインに出る微妙な変化を捉えてアワセを入れる。

誰が考えたか、それにウキを付けて初心者にもアタリを捉えやすくしたのが現在のマーカーフィッシング。

ルースにングとも言われるが、今なら誰もが普通に行っている釣り方だ。

まだそんな釣り方が一般的ではなかった頃の朝霧池での思い出の一コマ。

**************************************************************************************

朝からフローティングラインでリトリーブを続けたがアタリのアの字も無い。

本当にここに魚が居るんか?? おいオヤジ〜、金返せ〜! と、

投げては引き、投げては引きが惰性となり、アタリの無さに鱒釣り場であるものの疑いの気持ちで一杯になる。(笑)

11月の日は短く、午後3時を回ると陽は山陰に隠れ、手は冷たいし夕方の装いが色濃くなる。

鱒釣り場でボウズ喰らうとはシャレにもならんな…

そんな諦め半分、ヤケクソ半分でフローティングラインからティップシンクラインの巻いてあるリールに替えた。

スーーー…、…スーーー…、…スーーー…と、ゆっくりとリトリーブを続けた。

何投目かして、「キュ〜ン」とラインが引っ張られるような、根掛りとは違う抵抗を感じた。

何だ??

疑い半分、ロッドを立てると明らかに魚と思われる重々しい重量感。

ヨシ食ったぁ〜!、やっと食ったわ!

管理釣り場でこれほどまでの感激ってあり得るか?(笑)

無事ランディングを済ませると満足した気分で帰り支度を始めた。

駐車場に帰ると、ここで魚の入れ物の無いことに気付く。

仕方なしにランディングネットに入れたまま、助手席の足元に転がすと急いで帰路に就いた。

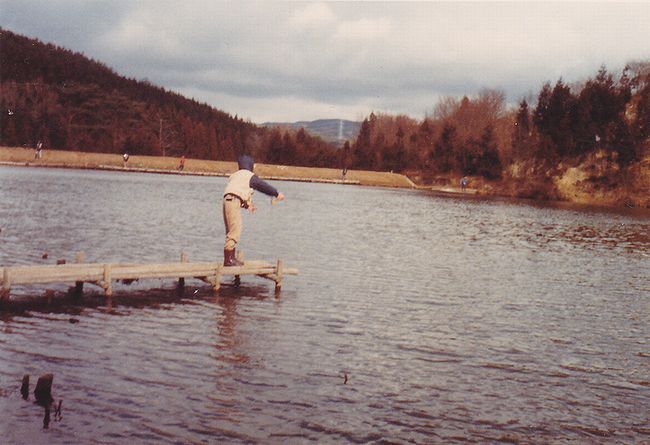

家の前で撮った、その時のニジマスが下の写真だ。

この後バター焼きにしてお腹と心を満たしたのは言うまでもないだろう。(笑)

|