散歩日和−7

(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

![]() 散歩日和ー8に移行します

散歩日和ー8に移行します

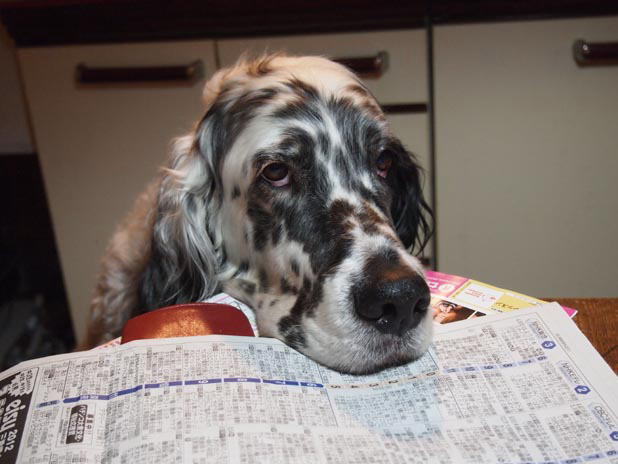

愛犬と共に散歩をはじめた・・(平成14年9月〜25年3月)11年は充実した日々を送ることができました

(散歩日和)も今回で終わりです

★ 平成25年4月1日 最後の天文学講座・・2ケ年続けた星座の講座も一区切りします・・

|

★ 平成25年3月30日 ジャックの葬儀・・・長楽寺動物霊園(名古屋市)で・・・・

|

30日午後2時から5時にかけて立会い葬儀を済ませました 13日に立会いでお地蔵さまに納骨します。 |

★ 平成25年3月28日 西尾市平原の無の里の淡墨桜が満開・・

(愛犬と共に出かけるた最後の散歩になりました)

|

無の里で抹茶を一服・犬談義で再開を約束 したものの残念です、実現できません  翌日・3月29日旅立っていまいました |

||

八ツ面山公園で最後の様子・・・・ 八ツ面山公園で最後の様子・・・・(29日午前8時15分自宅で死去する・・・ |

最後になってしまった3ショット・・ 11年間、ひと時も側に付き添ってた、 愛犬ジャックとのお別れのときを迎えました・・・ |

|

|

|

★ 平成25年3月9日 蒲郡市形原温泉・うしおで食事会・・・

久しぶりにいつものメンバーで・・

|

★ 平成25年2月1 日 2階のベランダに窓サッシを取り付けサンルームに・・出入り口の扉は手作り中・・

専門家に頼んだ結果数十万円かかるようです・・

ホームセンターに行ったら窓サッシが売っていたので自分で入れる事にしました・

自宅の二階の北側と南側に取り付けます・完成は4月には完成??

|

|

★ 平成25年1月30日 作野小学校の1年生と楽寿会の皆さんと「昔の子供の遊び」をする・・

|

★ 平成25年1月26日 孫の学習机製作を考える(デザイン)考察しました・・

後は加工に入るだけです・・・4月には着手できるように・・

|

★ 平成25年1月25日 作野公民館まつり、桃書会の作品展示・・

(26日〜27日公民館まつり開催)桃書会の会員が3名になり作品展示もさびしいぃ・・・

|

★ 平成25年1月23日 楽寿会の初詣//多賀大社・近江神宮・平安神宮・・

参加者44名で出かけました。前日までは寒さが続いていたが、当日は気温も上がり暖かな日に恵まれ

お陰で穏やかにお参りが出来ました。

「鮎家の郷」のシンボル |

歴史・天智天皇7年(667年)に同天皇が当地に近江京を営み、飛鳥から遷都とした由緒に因み、 紀元2600年の佳節にあたる昭和15年(1940年)の11月7日、同天皇を祭神として創祀された。 終戦直後には、神道指令が発令された昭和20年(1945年)12月15日のまさにその当日に、 戦後復興を祭神(天智天皇)に祈願した昭和天皇の勅旨により、同神宮は勅祭社に治定された。 |

歴史・1895年(明治28年)3月15日に平安遷都1100年を記念して京都で開催された内国勧業博覧会の目玉として平安京遷都当時の大内裏の一部復元が計画された。当初は実際に大内裏があった千本丸太町に朱雀門が位置するように計画されたが、用地買収に失敗し、当時は郊外であった岡崎に実物の8分の5の規模で復元された。博覧会の後は、建物はそのままに、平安遷都を行った天皇であった第50代桓武天皇を祀る神社として創祀された。皇紀2600年にあたる1940年(昭和15年)に、平安京で過ごした最後の天皇である第121代孝明天皇が祭神に加えられた。平安神宮では、京都を守る四神の御守が授与されている。 |

「鮎家の郷」から琵琶湖を望む |

多賀大社本殿 |

|

大社前のお土産店でのお買い物(糸きり餅) 由緒和銅5年(西暦712年)編纂の『古事記』に「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」と当社の記載がある。 『日本書紀』には「構幽宮於淡路之洲」、すなわち「幽宮(かくれみや)を淡路の洲(くに)に構(つく)りて」とあり、淡路島に「幽宮」を構えたとされる。 『古事記』以前の時代には、一帯を支配した豪族・犬上君の祖神を祀ったとの説がある。 犬上君(犬上氏)は、多賀社がある「犬上郡」の名祖であり、第5次遣隋使・第1次遣唐使で知られる犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)を輩出している。 藤原忠平らによって延長5年(927年)に編まれた『延喜式神名帳』では、当社は「近江国犬上郡 多何神社二座」と記載され、小社に列した。 「二座」とあるため、この時代にはすでに伊邪那岐命・伊邪那美命2柱が祀られていたと分かる。 なお、摂社(境内社)で延喜式内社の日向神社は瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)を、同じ摂社の山田神社は猿田彦大神を祀る。 多賀胡宮とも呼ばれる別宮の胡宮(このみや)神社は、伊邪那岐命・伊邪那美命・事勝国勝長狭(コトカツ クニカツ ナガサノミコト)の3柱を祀り、多賀社の南方2キロメートルの小高い丘(神体山)に鎮座する。 授子・授産、鎮火の神として崇敬される。 「お伊勢参らばお多賀へ参れ」 |

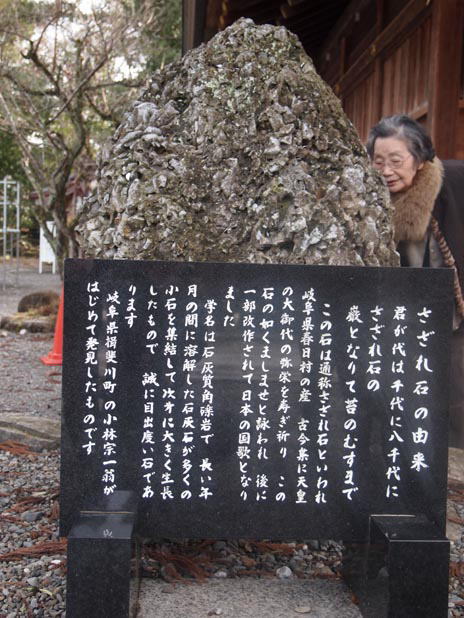

さざれ石と由来・・ 以前知人からさざれ石を頂いたことを思い出した・・・・ |

参加者全員で多賀大社の鳥居前で記念撮影 |

★ 平成25年1月19日 住吉楽寿会で74歳の誕生日を祝ってもらいました・・・

|

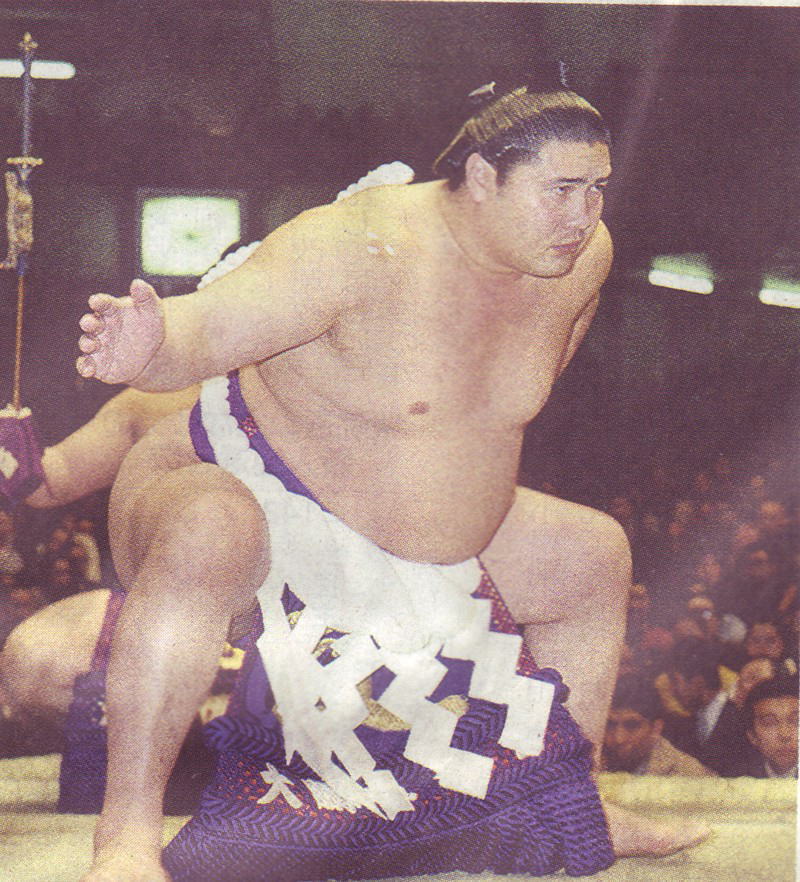

元横綱大鵬死去した日 の両横綱の取り組み・・ 白鵬対豊響・・ 日馬富士対魁聖の模様です |

|

|

★平成25年1月19日 午後3時15分元横綱/大鵬死去・・

1971年1月(昭和46年)土俵入りする横綱大鵬 32回目の優勝した年でもあり引退した年 1971年1月(昭和46年)土俵入りする横綱大鵬 32回目の優勝した年でもあり引退した年 |

元柏戸の鏡山親方がはさみを入れた, 大鵬の断髪式 |

★平成25年1月10日 ジャック病院へ2度目の水ほう水除去・・・

水ほう水除去後の経過やや良好です・・・17日心臓のエコー検査の結果は水ほうやや溜まる・飲み薬で対応する・・下痢やや治る・・

★平成25年1月9日 ある日のジャックの記録(平成14年6月〜平成15年1月)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年1月5日 安城市プラネタリウム・・新春スペシャル2013年の注目の天体現象(浅田英夫さんの説明)

☆12月28日、腰がぬけて歩けなくなる・・29日の診断は腰を痛めているが レントゲン撮影・血液検査の結果は異常は見られないとの事、食欲なし 衰弱ひどい・再度病院へ(30日)・・エコー検査の結果は心臓に異常あり、 心臓に水が溜まり心臓をを圧迫し血液が体内に回らない状態になっている、緊急処置と して水を抜く方法しかないとの事、処置してもらい帰宅する。 |

☆ 3月11日 パンスターズ彗星(C/2011 L4)近日点を通過 近日点通過以降には夕方の西の低空に見られる。MPC の予報では 0等台まで明るく なり、10度程の尾を引く可能性がある。近年では最も明るくなる可能性がある。

☆ 8月12日 スピカ(1.0等)の食 暗縁潜入/ 札幌:食せず, 仙台:18h55m,東京:18h49m, 大阪:18h40m(日没前) 福岡:18h28m(日没前), 鹿児島(川内):18h27m(日没前), 那覇:18h22m(日没前) 明縁出現/ 札幌:食せず, 仙台:19h14m,東京:19h25m, 大阪:19h24m 福岡:19h22m, 鹿児島(川内):19h27m, 那覇:19h38m

☆8月12/13日 ペルセウス座流星群極大。 3大流星群の1つ。明け方に輻射点が高く上るので、宵よりも明け方の方が

☆11月29日 アイソン彗星(C/2012 S1)近日点を通過 太陽の表面をかすめるように通過する。MPC では近日点通過時の等級を -9等と予報。 明け方の東の空に、長く尾を引く大彗星として観察できる可能性が高い。 ただし、太陽にきわめて接近 するため消滅する可能性もある。

※ 日本で見られる条件の良い日月食は(2013年1月〜2014年3月)には起こらない 4月26日 05時頃 極めて軽微な部分月食(食分0.008)が南西諸島で月没帯食として見られる。

☆12月28日散歩から帰ると、歩けなくなり,寝たきりの状態になる・・・ |

安城北斗の舞・安城で誕生した北斗・・15年目を迎え活発に活躍中です。

|

|

|

|

★ 平成25年1月3日 知立神社初詣・・・西尾市幡豆寺部海岸から三河湾(梶島)の夕日を望む・・・

☆正月3日目・時間ができましたにで午後から近場の神社の初詣・・ついでに三河湾の夕日を見に足を伸ばしました・・

|

|

|

|

|

|

★ 平成25年1月3日 和太鼓桜の演奏がアンデイセンタープラザにて・・・正月イベントです・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成25年1月2日 安城芸妓組合による正月初踊り・・・アンデイセンタープラザにて・・・

元旦・2日は自宅で新年を迎えかえます

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成25年1月1日 氏神(白山比売神社)・・除夜の鐘と共に初詣・・厄年による接待でお神酒・甘酒を頂く

明けましておめでとうございます

|

|

|

★平成24年12月22日 ロボット掃除機(ルンバ)が大活躍・・・掃除がたいへんロボットにお任せ・・

時々トラブルが起きます・・しかし便利です・・

|

★ 平成24年12月16日 御前崎バスツアー(住吉楽寿会)周辺の老人会の集合体で出かけました・・

買い物が主でのバスツアーです・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年11月30日 香嵐渓の紅葉・・最盛期の見ごろが終わり観光客が減った時期をねらっていきました。

駐車場には観光バスは数台・ゆっくり散策できました・・・

帰路は小原四季桜の川見方面へ・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下流から待月橋を・・観光客はまばら・・

★ 平成24年11月22日 久しぶりにゴルフに出かけました・・・

高齢者同士のゴルフはスコアよりも無事にラウンドを・・・・

午前8時からOUTから スタートし、午後1時からINコースを回ってきました

当日は穏やかな日和でした・11コース場には猿軍団にも出会いし楽しいゴルフでした・・

★ 平成24年11月21日・・アンドロメダ銀座の謎・・・

秋の四辺形に続くアンドロメダ座の腰紐あたりがアンドロメダ銀河

太陽系は太陽の周る惑星(水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星)

さらに小惑星や彗星が回るひとつのまとまりを太陽系・・

太陽のような恒星・星座を作っている星が約2千億個集まっているのが銀河・・

アンドロメダ銀河のなかに太陽系が存在している、

|

|

|

|

★ 平成24年11月20日 午後5時20分頃・南方向に宇宙船が西の空に消えた??????

|

|

★ 平成24年11月18日 岡崎市桜形町の、かおれ渓谷の紅葉・・・

岐阜県の板取川の上流のある川浦(かおれ)渓谷と同名の渓谷です、

まちがえて午後から出かけました・・・帰り道にくらがり渓谷に寄ってみましたが・・

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年11月 17 日 岡崎市上地八満宮でお宮まいり・七五三まいり(長男5歳・次男お宮参り生後43日)をしました・・・

(小雨も中、長男のこれまでの成長を感謝し、これからの幸福を祈願・次男の健康と幸福を祈る)・・息子家族のお参りに同行しました・・

|

|

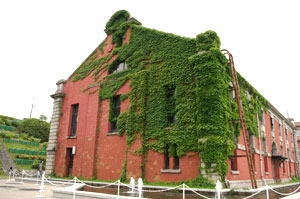

★平成24年11月11日 不思議な体験をしました・・・老舗の窯屋の施設・・・

鎌倉時代から製土・生土・成形・絵付け・焼成にいたる一貫生産していた大規模な窯屋で

西洋アンティークな陶器を生産していた窯屋、

当時としてかなり近代的な新しい方法で磁器の材料を成形していたと考えられるので

この施設も貴重な産業遺産ではないかと見学しましたが???

☆ 空間芸術に出会う・「栗本百合子展」the

clay cellar -heart- 11/3〜25日」で本人から案内された施設

昔使われていた施設を産業遺産として考えるのではなく・

遺産施設の空間をアートとして施設をとりいれるアート??を体験。

|

|

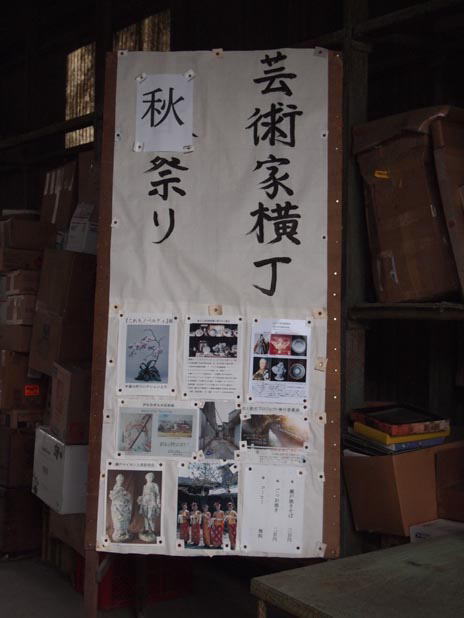

★ 平成24年11月11日 第21回芸術家横丁祭り(愛知製陶所)が行われています・・

占領下の日本製品(1947〜1952)5年間に焼かれた瀬戸の焼き物がありました。

|

|

|

愛知製陶所には絵付け前の白生地の陶器が沢山無造作に倉庫にあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

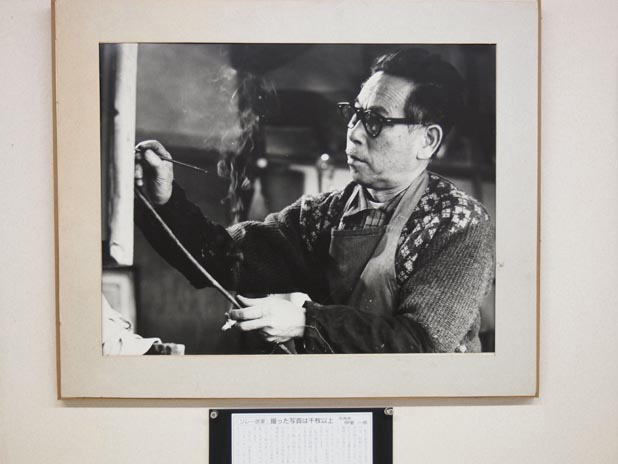

★ 平成24年11月10日〜11日 北川民次アトリエ秋の公開(瀬戸市安土町)日の出かけました・・・・・・

|

|

|

|

|

|

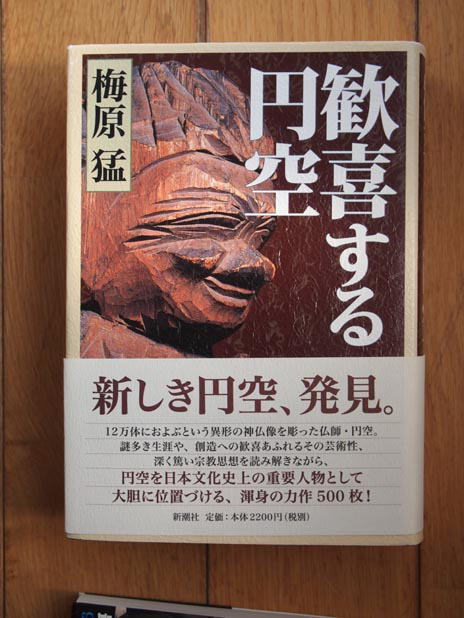

★ 平成24年11月5日 雲龍図を表装してみました(実物は8面)ですがポストカードは4面でした・・

(上の二枚の雲龍図はインターメットから)

|

今回の修復作業により公開が可能となった。伝来は明らかでないが、寺院の襖かと考えられ34歳の作。 |

|

|

|

|

名古屋ボストン美術館で |

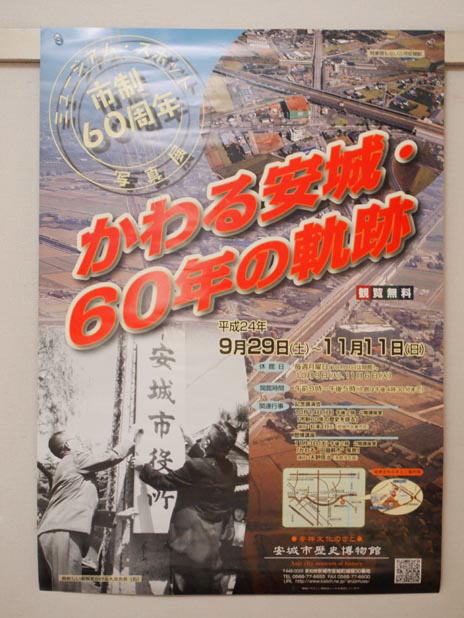

★ 平成24年11月2日 安美展(前期)始まる・・・市制60年の写真展も

|

|

|

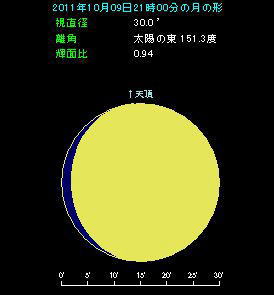

★ 平成24年10月27日 十三夜の満月?・・・

|

今日は旧暦の9月13日。今夜は十三夜です。

|

|

|

|||||||||

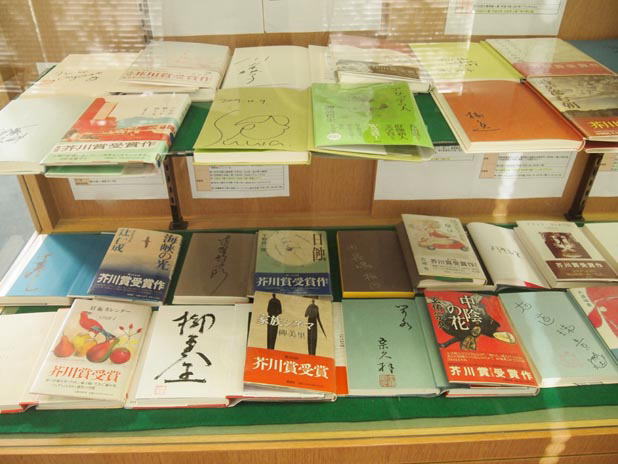

★ 平成24年10月24日 碧南市図書館で芥川賞・直木賞受賞作家サイン本展を見に行きました・・

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年10月22〜23日 楽寿会の一泊旅行・・白山スーパー林道・山代温泉・兼六園・尾山神社参拝

(御母衣ダムはロックフィルダムとして建設されていた、

当時としては珍しい工法でしたので(昭和34年)親父の案内で見学に出かけた思い出がある・・

同時に水没部落の古木桜の話題や合掌民家も珍しく.遠山家など気楽の見学させてもらった記憶がある)

(トイレ・・へんちゃ・・が大タルに板桟が・・仏壇の豪華さには驚いた)

|

|

|

|

★ 平成24年10月22日 白山スーパー林道初体験・・・

当日は平日に関わらず自家用車の乗り入れが多く込みっていたので車窓からの眺めでした・・

馬狩料金ゲート〜中宮ゲートまでの間33,3kmドライブを楽しむ・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年10月20日 (一箱古本市)ブックマークナゴヤ2012に・・・

名古屋まつりの郷土英傑行列に出会いました・・しばらく行列見物・・・・

十数年前に見学して以来だ・・なんだか人だかりが少ないようだ・・

矢場町にある古本屋に立ち寄り、上前津まで足を引きずるながらたどり着iいて岐路・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年10月16日 白山比売神社祭礼で地元の子共神輿が練り歩く・・・

午後4時から厄年、還暦、OB還暦の餅投げが神社で・・

近所の人と出かけ数個ひろいましたよ・・・

|

|

★ 平成24年10月10日 岡本太郎展が碧南市藤井達吉現代美術館で開催しています・・

|

|

|

|

(久々明るい話題・日本を元気づける・世界に自慢できる/あらためてすばらしい日本人を感じた)

|

ノーベル医学・生理学賞の受賞が決まった京都大教授の山中伸弥さん(50)は |

★ 平成24年10月8日 ノーベル賞・受賞者発表・・医学生理学賞に山中伸弥教授が受賞・・

日本人として戦後19人目の受賞者になりますが・・

受賞候補には戦前から多数あがっており、現在でも多数資格者は存在しているようです・・

|

|

★ 平成24年10月5日 平成24年度の高齢者教室郊外研修で・・・

世界淡水魚園水族館・くすり博物館(高齢者教室)へ行ってきました・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年10月3日 待望の二児の孫誕生・・・・

|

|

★ 平成24年10月1日 我が家の彼岸花が咲きました・・・

開花が遅れ気味でしたが、そろそろ、あちこちで開花宣言が聞こえてきます・・

|

|

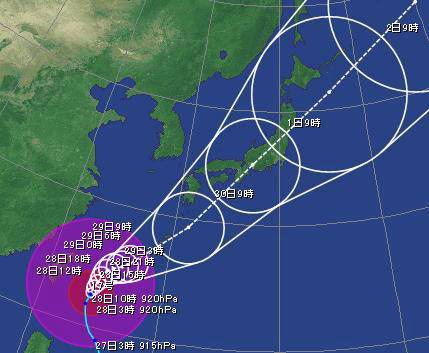

★ 平成24年9月30日 中秋の名月・・

本日は台風17号が日本列島通過・・東海地方は時々激しい雨と風が・・

(今年は台風のため、めでれない中秋の月)

|

|

★ 平成24年9月6日 残暑厳しい合間での曇り日を利用して外出しました・・

三河湖の羽布ダム(香恋の里、ものづくり工房山遊里)と田之士里湿原(足助町)までのドライブです・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年8月13日〜15日 お盆が無事終わりました・・・今年は義母の初盆・・

兄弟家族が、息子家族が孫を連れてきました//

(金星食は残念観測できませんでした)

|

|

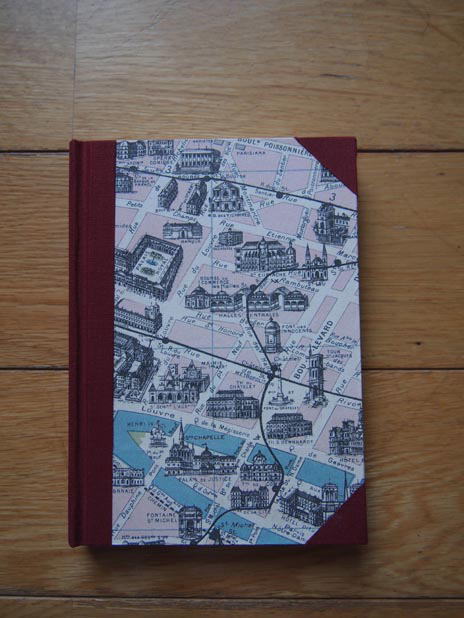

★ 平成24年8月4日 布背の手製本ノートの制作体験・・・・

新聞小説をを自己流で製本していますが・・・・このたび中日文化センターで・・布背の製本を作ってきました

|

|

|

★ 平成24年7月16日 太陽系の惑星(三文字惑星)の謎・・・

天王星・海王星・冥王星について・・

太陽系の惑星は水星・金星・地球・火星・土星・天王星・海王星・冥王星(准惑星)の9個・・

水星から土星までは比較的に知っているものの、三文字惑星となると????

三文字惑星の発見は18世紀後半から20世紀にかけて発見されたものであり・・

発見にまつわる面白い経緯がある・・・冥王星については

2006年8月24日、国際天文学連合総会で惑星からはずされ「准惑星」とすることが決まり、

いままでの9個の惑星の常識が変わろうとしています・・・・

|

|

★ 平成24年7月15日 伊勢湾岸自動車道路(名港トリトン)を通って名張へ・・

義母の一周忌の法要に・子共家族、孫が一同に集まりました・・

|

|

|

|

★ 平成24年7月7日 安心院で、午後1時30分からお施餓鬼が・・その帰りに・・・・

伊賀八幡宮の蓮池の花を見てきました・・・

|

|

|

|

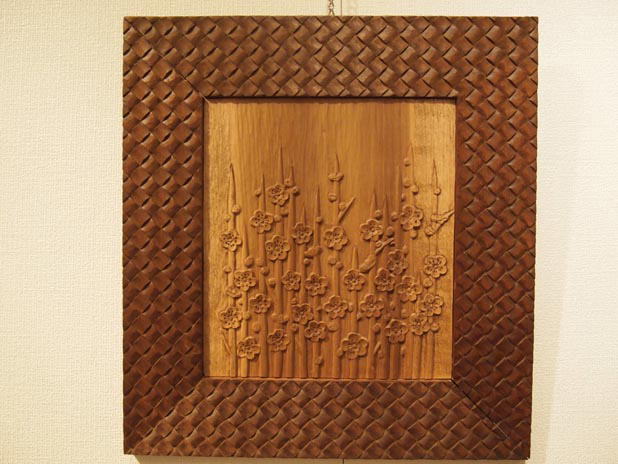

★ 平成24年7月5日 木彫り展・・家内の友人の作品が数点の力作作品を・・・・

・・・鑑賞・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年7月3日 ラムサール条約に登録された・・・

豊田市の東海丘陵湧水湿地郡(矢並・上高・恩真寺)がラムサール条約に登録され貴重な湿地が保護される・・・

絶滅が危惧される、ミカワシオガマ群生・シラタマホシクサが自生する湿地帯である・・

|

|

★平成24年6月28日 昭和29年・・建設当時の姿になった名古屋テレビ塔・・・・

(アナログアンテナが撤去され、すっきりスマートになった)・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年6月14日 震災を記憶する・愛知の美術60年展が安城市市民ギャリーで開催中

平成12・3・11発生した東日本大地震の記録写真・・昭和20年1月発生した三河地震の記録写真が展示・・

(防災について再確認させられる展示)

|

|

|

|

|

|

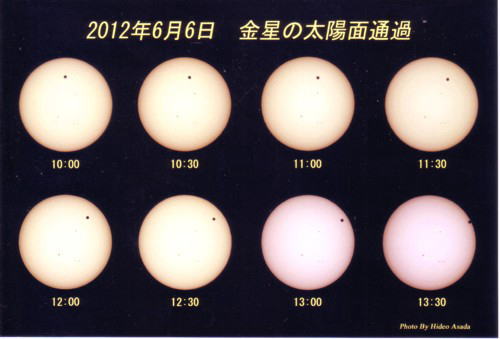

★平成24年6月6日 金星が太陽面通過が観察できます・・・

期待して待ち構えていましたが残念・・

日の出から曇り空/太陽は雲に隠れて見えません・・

ようやく午前11時頃、雲の合間に顔を出しました・・果たして金星は。。。

|

|

|

★平成24年6月4日 部分月食の日・・・日食(新月)と月食(満月)は一セットで起きる現象・・

5月21日の金環日食から数えて6月4日が15日目、分部月食が起きます・・・

食最大は午後8時03分に三分の一程度欠ける・・

期待して待ち構えていましたが残念・・観察不能でした・・・

|

|

★ 平成24年6月1日 エスプレッソ・・ラテアートを描く・・・・

|

|

|

★ 平成24年5月31日 土木遺産めぐり・・・

出村嘉史准教授と十数名で(午後1時30分)鍋屋ポンプ室から道水路に沿って東山給水塔まで散策し・・

「庭園ギャラリーいち倫」(午後3時15分)で一服し・・中村公園まで(地下鉄)で移動・・稲葉配水塔で午後5時30分解散

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

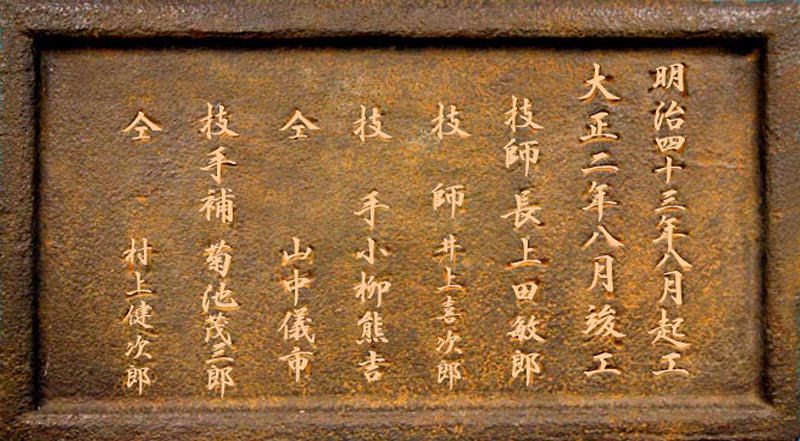

コンクリート製の名板・・・昭和63年に緩速ろ過地の改修に発見した・・

名板には謎が多く・・・水道創設期の先人の誇りが・・・・・・

|

レプリカ |

|

|

|

|

|

|

★平成24年5月28日 天文学入門講座・・6月は 部分月食(4日)・金星の太陽面通過(6日)・・現象が見られる

|

|

|

|

|

★ 平成24年5月25日 サボテンに花が・・・鼠径ヘルニアの手術を決断する・・・

前立せんガンの生体検査の結果がよかったので、予ねてより迷っていた手術をすることにしました・・

(金環日食を撮影した写真をいただく)

|

|

|

★ 平成24年5月21日 金環日食観察できず・残念・・午前8時頃から部分日食が雲の合間に見え始めた・・・

(午前8時10分の部分日食を撮影した)・・・次の金環日食は29年後だ・・・

近所の人たちと自宅前で終わり頃の日食を観察・・

ひと時の観察で久ぶりの賑わい・・

|

|

★ 平成24年5月13日 憩いの農園のバラ園・・母の日にあわせて訪れました・・

大勢の人出で一杯です・・プレゼント用の寄せ植えの花鉢を手にしていた人が目立ちました・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年5月12日 栄中日文化センターから「土木遺産」の現地視察の案内が届きました・・・

5月31日に、鍋屋上野浄水場(旧第一ポンプ所)・稲葉地公園(演劇練習館アクテノン)旧稲葉地配水塔・松重閘門を見学予定です・・

|

|

|

|

|

★ 平成24年5月13日 母の日・・・庭のバラが咲きました・・・

庭からのプレゼント

|

|

★ 平成24年5月8日 家庭菜園のいちごが色づき始めました・・・

日に20個ぐらいの収穫できます・・・

|

|

|

★ 平成24年5月11日 八橋かきつばた園・根上りの松・・・・かきつばたが見ごろ・・・

そろそろ、開花かなと思っていたら

昨日の朝刊で見ごろとのこと、早速、早朝でかける・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年5月8日 ガーデン・オープンの店・・

安城市では市制60周年事業でスタートした市民公募事業です・・

市内16箇所参加された、ガーデンがあります・・その内の一店の庭です・・・(花むすび・通年開放)

|

|

|

|

★ 平成24年5月5日 安らぎのひと時を求めて・・・無の里へ・・・大型連休の後半の子供の日は・・・

子供家族は嫁の実家へ・・お相手する子供・孫なし・・真夏日のような気温に誘われて・・

夫婦と近所の人を誘って・・・静かな所へ・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

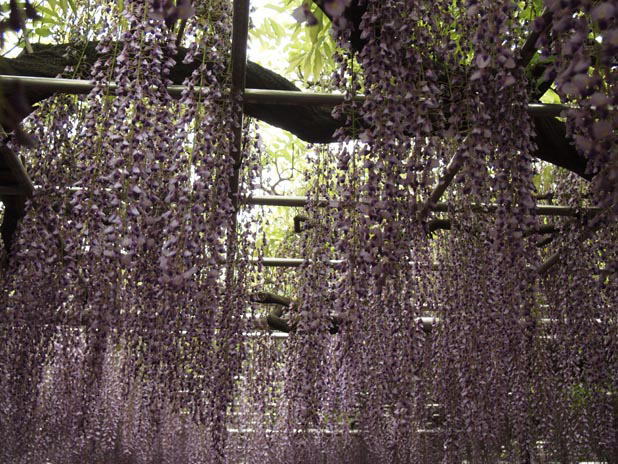

★ 平成24年5月4日 岡崎公園の五万石藤まつりに・・午後3時ごろの藤の開花の状況は・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月26日 土木遺産を味わう・・・岐阜大学(出村嘉史)の講座があり、

5つの視点から学ぶことになります・・・次回は土木遺産の見学です・・・

東山給水塔以下付近を、2時間程度散策するそうです・・

(土木遺産を味わう視点)

1、本来の機能・背景を知り、目の当たりのする

2、それによって支えられた社会をふりかえる

3、構造、材料、デザインの面白さを学ぶ楽しむ

4、人を超越したスケール、それによって引き立つ周囲の風景を楽しむ

5、画角のおさめる悦び

東山給水塔

東山給水塔(ひがしやまきゅうすいとう)は、愛知県名古屋市千種区田代町にある 概要 [編集]東山配水塔は、1930年(昭和5年)3月に完成し、覚王山地区の高台に、 1973年(昭和48年)2月まで配水塔として使われてきたが、 |

||||||||||||||||||||||||||||||

★ 平成24年4月28日 丈山苑のツツジが見ごろ・・19時までライトアップに釣られて出かけましたが・・

ちと早かった・・・ツツジの開花・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月26日 我が家の庭の木々にも春模様・・・

|

|

|

|

★ 平成24年4月25日 わんちゃんの散歩で・岡崎中央総合公園まで出かけました・・・

ついでに・知立市慈眼寺のボタンをみてきました・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月26日 新講座・「土木遺産を味わう」が新しく中日文化センターで開設したのにあわせて・・

大先輩の土木遺産に触れてみたい・・・土木技術者のはしぐれの一人として・・・

振り返って、明治時代に造られた土木構造物から何を感じるか・・・

先人の偉大さや意気込み・当時の歴史的背景や意図を学べるかな・・・

|

|

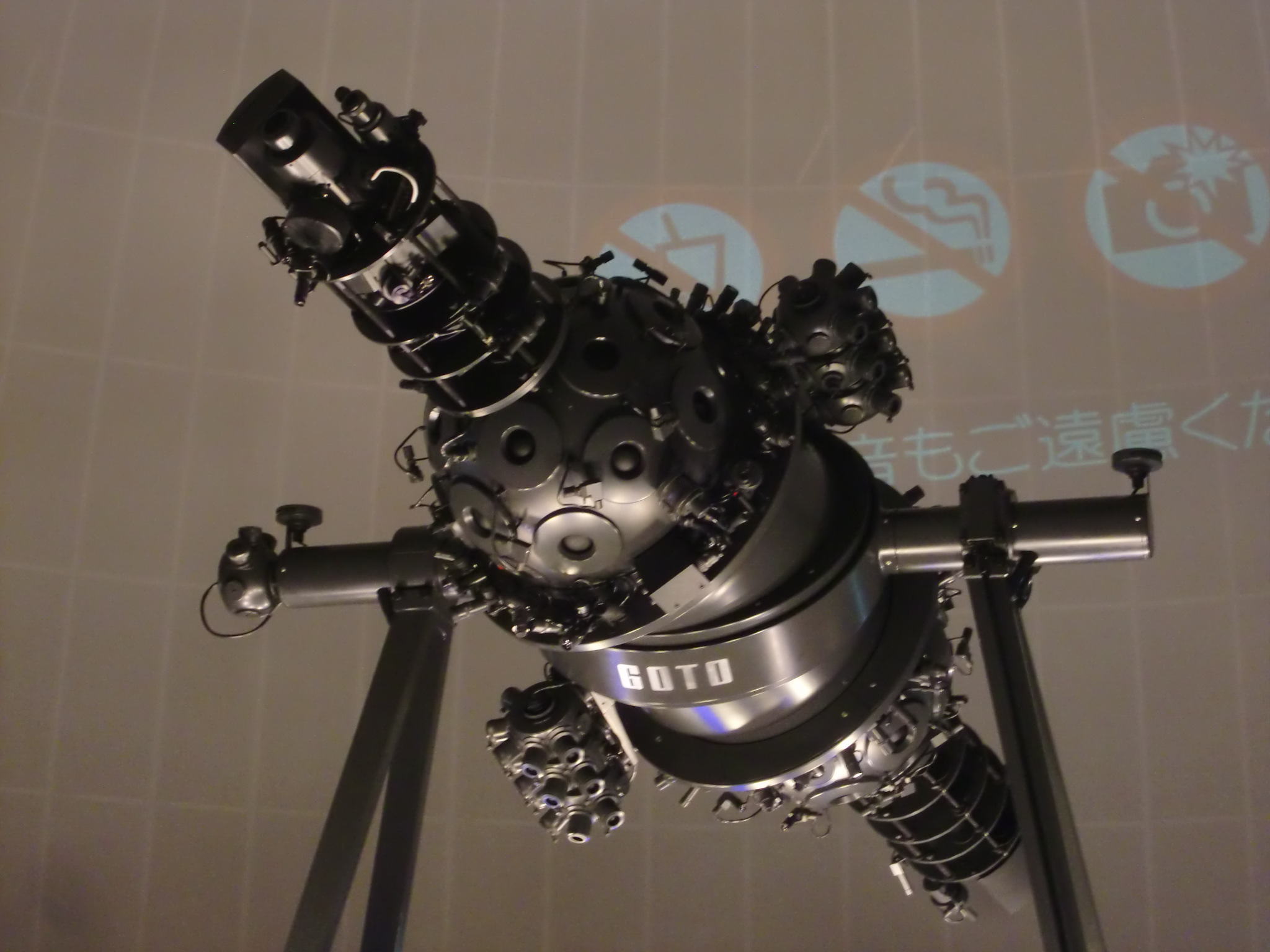

★ 平成24年4月22日 安城市のプラネタりウム・・・名古屋市のプラネタリウムは大人気で入館が困難だそうですので・・・・

身近なプラネタリウムに出かけてみました・・土曜日・日曜日・祭日は一般に公開しています・・

小惑星探査機はやぶさの成功と、金環日食が932年ぶりに見られることなどで、最近天体に興味を抱くひとが増えたようです・・

さぞかし大勢で賑うものと覚悟して出かけてみたものの・・・・数十人程でした・・・・

さきの3月25日のプラネタリウム・スペシャル同様・おなじような入りで、ゆったり楽しめました・・・

(金環日食の見方や観測メガネの使い方の説明もありました)

|

|

★ 平成24年4月16日 5月21日は金環日食・・・25年ぶりに・・・安城では932年ぶりのこと・是非観測しょう・・・・

日食観測の準備です・・日食メガネと撮影用の望遠レンズにフイルムを設置したものを作りました(天文学入門が今日から6回始まります)

|

|

|

★ 平成24年4月12日 水の駅がありました・・・旭・稲武で出会った「水の駅」がこんな近くにもありました・・

昨日は前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東に進んだことで・・

一日中が雨が降りうんざりした一日を送りましたが・・・

今日は高気圧が張り出し朝から日差しにめぐまれ、春らしい暖かさです・・

暖かさにつられて・早朝の明治緑道を散策に・・・

☆大道橋〜新幹線三河安城駅近くまで約:・・・ kmを2時間かけて満開の桜並木道を犬連れで散歩・・・

途中に「水の駅」の看板が立っていました・・・

|

|

|

|

|

|

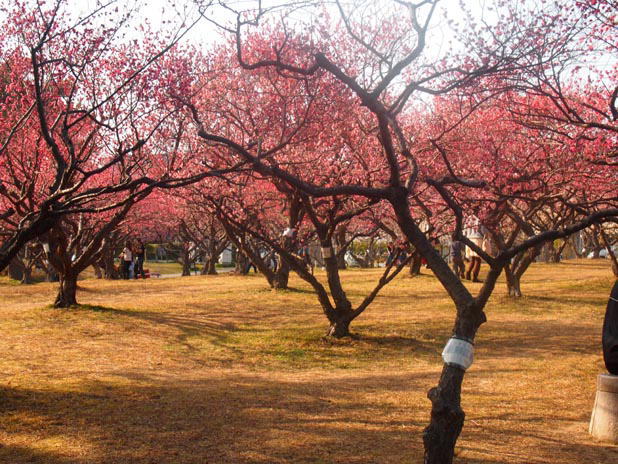

★平成24年4月10日 待ちきれづ・・・開花前の・・上中町のしだれ梅の里へ・・・

つくばの里梅まつりが終わった・最光院(日下部町)の龍門をくぐってきました

(俗世界から脱し静かな世界へと誘われて禅定の世界に導かれると伝えらる龍門)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月9日 満開の桜・・お墓参りのついでに寄ってみました・・・南公園・伊賀川堰堤・・

本日満開になりましたと言う様に咲き誇っています・・

週末明けの為か人ではまあまあで散策日和です・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月6日 西尾市の桜の名所・黄金提と無の里の桜を・・平原の滝付近を散策です・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平原の滝・・・一人っ子いない滝・・夏はキャンプで賑わうところ・・ |

|

|

|

|

|

|

黄金提のソメイヨシノが満開 |

|

|

|

★ 平成24年4月5日 幸田文化公園・・4月1日から始まった・幸田しだれ桜まつりの帰りに浄土寺に寄った

|

|

仁王像は運慶作と伝えられる、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

★ 平成24年4月3日 爆弾低気圧・・

(低気圧の中心が一日で24ヘクトバスカル以上気圧が下がった低気圧)・・

台風並みの強風が陸上で15m以上は吹きまくった・・

|

|

|

|

★ 平成24年4月1日 岡崎公園の一番桜・・3月30日・・開花したさくらを見に出かける・・・

さくら祭りの開幕日・・早くも花見客で一杯です・・

暖かい日和に誘われて午後から花見に・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|